Page 72 - Christie's London May 14, 2019 Chinese Works of Art

P. 72

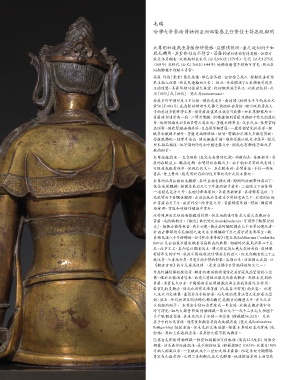

毛瑞

哈佛大學藝術博物館亞洲部榮譽主任暨佳士得高級顧問

此尊明初遊戲坐菩薩靜穆優雅,且體積敦碩,兼之近似例少如

鳳毛麟角,其重要性自不待言。菩薩的確切身份有待商榷,但很可

能是水月觀音,此類題材在宋代 (公元960至1279年)、元代 (公元1279至

1368年) 及明代 (公元1368至1644年) 的佛教繪畫中雖時可得見,然而在

同期雕像中卻頗不尋常。

菩薩 作為「覺者」慈悲為懷,雖已證菩提,但卻捨己為人,發願渡盡有情

眾生始入涅槃,使其免遭輪迴之苦; 故此,菩薩體現了大乘佛教普渡眾

生的理想。菩薩所積功德廣大無邊,但卻慨然施予眾生,以濟世扶弱,此

乃「回向」或「迴向」,梵文為parinamana。

菩薩多作早期印度王子打扮,借指悉達多‧喬達摩 (相傳生卒年約為公元

前563至483年) 成為賢劫釋迦牟尼佛之前的俗世身份,暗示既然身為太

子的悉達多能修得正果,諸菩薩渡盡眾生後亦可成佛。如本尊雕像所示,

菩薩造型通常有一面、二臂及雙腿,但根據個別菩薩及佛經中特定的應化

身,他們偶爾也以多面多臂之姿出現。菩薩衣飾華美,或坐或立,長髮常綰

為頂髻,側有髮綹垂拂肩頭,且高髻常佩寶冠,一應特徵皆見於本尊。除

帔帛和織錦半裙外,菩薩更滿飾瓔珞,頸項、臂腕和足踝大多佩有寶釧。

菩薩跟佛陀一樣雙耳垂長,間或佩戴耳璫。雖然菩薩以跣足者居多,樣式

與本拍品相同,但早期的印度和中國造像之中,間或也有腳踏芒鞋或草

鞋的例子。

本尊結遊戲坐, 直背頎然 (為完美姿勢的化身),頭微向左,垂瞼頷首。菩

薩的右腿屈立,膝高近胸,右臂舒放右膝之上,右手執如意寶珠或念珠 (

可能原先配有珠串,但現已佚失)。 其左腿垂放,左臂垂後,手拄一傳統

書函,匣上繫結,應是用於存放印度貝葉經或中式折本佛經。

本尊的貼身長裙結束腰際,其外長裙垂拂足踝,胯間所結緞帶傾瀉而下,

恍若迎風飄拂;根據菩薩右足之下外露的裡子看來,二裙除上下沿各飾

一道精美花卉之外,表裡均渾無裝紋。菩薩肩披帔帛,其邊飾有花紋,下

沿繞臂而下再飄垂腿際,左沿出現於菩薩左手所按書函之下,右端則出現

於菩薩右足下方,狀若祥雲。除寶冠之外,菩薩飾有耳璫、臂釧,胸前瓔

珞琳瑯,寶冠和項鏈均鑲嵌半寶石。

此作雖無決定性的造像鑑別特徵,但呈現的很可能是大慈大悲觀世音

菩薩,或簡稱觀音。「觀音」典出梵文Avalokiteshvara,可譯作「觀察世間

音」,指觀音循聲救苦、有求必應。觀音為阿彌陀佛在大千世界的應化身,

於過去佛釋迦牟尼離開之後及未來佛彌勒下生之前守護娑婆眾生。觀

音雖見諸八十多種佛經,但《妙法蓮華經》(梵文為Saddharma Pundarika

Sutra) 是公認最早闡述觀音菩薩教義的典籍,相關的記載見於第二十五

品。此章又名,其內容以觀音為主,將之形容為大慈大悲的菩薩,能傾聽

有情眾生的呼叫,孜孜不倦地救渡呼喚其名的世人。經文指觀音有三十三

應化身,七者為女身,另有多面多臂的形象。長期以來,該品獨立成篇,以

《觀世音經》的方式廣為流傳 ,是東亞佛寺日常誦禱的經文之一。

作為阿彌陀佛的應化身,觀音的鑑別特徵通常是其寶冠或高髻前的小化

佛。鑑於此像兩者皆無,故有人質疑此像是否確為觀音,或根本是別的

菩薩。其實長久以來,中國藝術家僅將遊戲坐與主要的菩薩結合使用,

最常見的是觀音,間或也用作文殊菩薩 (代表善巧智慧) 的坐姿。 也有

人說此乃文殊像,蓋因其左手按經卷,而文殊的護身法寶正是經卷或慧

劍。然而,年代相若且因頭飾化佛而斷定為觀音的雕塑之中,亦不乏左

手執經的例子。 本尊右手持如意寶珠或一串念珠,此物在觀音像中亦

時可得見。紐約大都會藝術博物館藏一尊公元十一或十二世紀大理國千

手千眼觀音菩薩,其垂放的左手亦持一串念珠 (館藏號56.223)。 至於

其手中的如意寶珠,通常僅與觀音菩薩或地藏菩薩 (梵文為Bodhisattva

Ksitigarbha) 相提並論,但未見於文殊造像。根據本尊的經卷及寶珠 (或

念珠),再加上其遊戲坐姿,其身份大有可能為觀音。

巴黎吉美藝術博物館藏一例密切相關但可能略矮 (通高23.5厘米) 的鎏金

銅像,該菩薩亦結遊戲坐,左手輕按經卷 (館藏號MG 10639)。此像自1894

年納入館藏以來,一直被視為十八世紀文殊菩薩像,但近來經中國佛像

專家馬元浩考證,已將之重新斷代為元代雕塑,他還推論其頭上造型特

70