Page 8 - 0918真納-和美扶輪社計畫書-s

P. 8

台灣扶輪簡介

台灣最早的扶輪社是成立於台灣日治時期,當時統治台灣的日本於 1920 年成立了日本的 國際扶輪台灣總會理事會,將台灣原七個地區,

第一個扶輪社-東京扶輪社,此後日本各地陸續跟進成立扶輪社;由東京扶輪社所輔導成立的

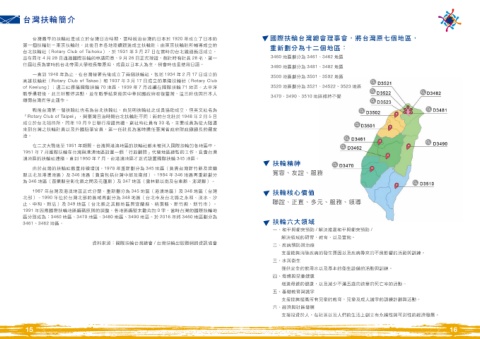

重新劃分為十二個地區:

台北扶輪社(Rotary Club of Taihoku),於 1931 年 3 月 27 日在當時的台北鐵路飯店成立,

並在同年 4 月 28 日通過國際扶輪的申請同意,9 月 26 日正式授證,創社時有社員 28 名,第一 3460 地區劃分為 3461、3462 地區

任屆社長為當時的台北帝國大學校長幣原坦,成員以日本人為主,例會時也是使用日語。

3480 地區劃分為 3481、3482 地區

一直到 1940 年為止,在台灣接著先後成立了兩個扶輪社,包括 1934 年 2 月 17 日成立的 3500 地區劃分為 3501、3502 地區

高雄扶輪社(Rotary Club of Takao)和 1937 年 3 月 17 日成立的基隆扶輪社(Rotary Club

of Keelung);這三社原屬國際扶輪 70 地區,1939 年 7 月改編在國際扶輪 71 地區。太平洋 3520 地區劃分為 3521、34522、3523 地區

戰爭爆發後,此三社暫停活動,並在戰爭結束後因中華民國政府收復臺灣,這三社也因日本人

3470、3490、3510 地區維持不變

離開台灣而停止運作。

戰後台灣第一個扶輪社也名為台北扶輪社,由昆明扶輪社之成員協助成立,但英文社名為

「Rotary Club of Taipei」,與臺灣日治時期台北扶輪社不同;新的台北社於 1948 年 2 月 5 日

成立於台北招待所,同年 10 月 9 日舉行授證典禮,創社時社員有 33 名,主要成員為從大陸遷

來到台灣之扶輪社員以及外國駐華官員,第一任社長為當時擔任臺灣省政府財政廳廳長的嚴家

淦。

在二次大戰後至 1951 年期間,台灣與港澳地區的扶輪社都未被列入國際扶輪的各地區中,

1951 年 7 月國際扶輪在台灣與港澳地區設置一個「行政顧問」代替地區總監的工作,負責台港

澳地區的扶輪社連絡。直到 1960 年 7 月,台港澳地區才正式設置國際扶輪 345 地區。

扶輪精神

由於台灣的扶輪社數量持續增加,1978 年重新劃分為 345 地區(負責台灣新竹縣及宜蘭

寬容、友誼、服務

縣以北及港澳地區)及 346 地區(負責包括台灣中部及南部)。1984 年 346 地區再重新劃分

為 346 地區(苗栗縣至彰化縣之間及花蓮縣)及 347 地區(雲林縣以南及台東縣、澎湖縣)。

1987 年台灣及港澳地區正式分開,重新劃分為 345 地區(港澳地區)及 348 地區(台灣 扶輪核心價值

北部)。1990 年位於台灣北部的區域再劃分為 348 地區(台北市及台北縣之永和、淡水、汐

止、中和、新店)及 349 地區(台北縣之其餘地區與宜蘭縣、桃園縣、新竹縣、新竹市)。 聯誼、正直、多元、服務、領導

1991 年因應國際扶輪地區編碼原則的調整,各地區編號末數均加 0 字,當時台灣的國際扶輪地

區分別成為:3460 地區、3470 地區、3480 地區、3490 地區。於 2016 年將 3460 地區劃分為

3461、3462 地區。 扶輪六大領域

一、和平與衝突預防 / 解決推廣和平與衝突預防 /

解決領域的研習,教育,以及實施。

資料來源:國際扶輪台灣總會 / 台灣扶輪出版暨網路資訊協會

二、疾病預防與治療

支援能夠消除疾病的發生原因以及疾病帶來的不良影響的活動與訓練。

三、水與衛生

提供安全的飲用水以及基本的衛生設備的活動與訓練。

四、母親與兒童健康

增進母親的健康,以及減少不滿五歲的孩童的死亡率的活動。

五、基礎教育與識字

支援能夠提高所有兒童的教育,兒童及成人識字的訓練計劃與活動。

六、 經濟與社區發展

支援投資於人,在社區以及人們的生活上創立有永續性與可測性的經濟發展。

15 16