Page 13 - 15th 中興生科系學會 系刊

P. 13

啟發

液態生物檢體發展史

1948 年,Mandel 與 Metais 首次於

血液中偵測到了 circulating free DNA

(cfDNA)。這些 DNA 導因於凋亡或壞死的

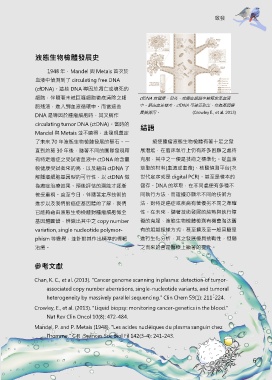

細胞,伴隨著未被巨噬細胞徹底清除之細 cfDNA 自健康、發炎、或癌症組織中被釋放至血液

胞殘渣,進入到血液循環中。而當這些 中。藉由血液樣本,cfDNA 可被萃取出,作為基因變

DNA 是導因於腫瘤細胞時,其又稱作 異偵測用。 (Crowley E., et al. 2013)

circulating tumor DNA (ctDNA)。當時的 結語

Mandel 與 Metais 並不曉得,此發現奠定

了未來 70 年液態生物檢體發展的基石。一 縱使腫瘤液態生物檢體有著十足之發

直到約莫 30 年後,隨著不同的團隊發現帶 展潛能,在臨床執行上仍有許多困難之處待

有特定癌症之受試者血液中 ctDNA 的含量 克服,其中之一便是技術之標準化。從血液

較健康受試者來的高,以及藉由 ctDNA 了 萃取的材料(血清或血漿)、核酸偵測平台(次

解腫瘤細胞基因型的可行性,以 ctDNA 做 世代定序或是 digital PCR)、甚至是樣本的

為癌症治療效果、預後評估的潛能才逐漸 儲存、DNA 的萃取,在不同處便有多種不

被受重視。直至今日,伴隨著定序技術的 同執行方法,而證據亦顯示不同的技術方

進步以及我們對癌症基因體的了解,我們 法,對特定癌症或疾病有著優劣不同之準確

已能夠藉由液態生物檢體對腫瘤細胞做全 性。在未來,隨著技術發展的純熟與執行障

基因體圖譜,辨識出其中之 copy number 礙的克服,液態生物檢體檢測有機會淘汰舊

variation, single nucleotide polymor- 有的組織採樣方式,甚至擴及至一般實驗室

phism 等變異,並針對其作出精準的標靶 進行生化分析,其之發展極具挑戰性,但隨

治療。 之而來的會是醫療上顯著的提升。

參考文獻

Chan, K. C., et al. (2013). "Cancer genome scanning in plasma: detection of tumor-

associated copy number aberrations, single-nucleotide variants, and tumoral

heterogeneity by massively parallel sequencing." Clin Chem 59(1): 211-224.

Crowley, E., et al. (2013). "Liquid biopsy: monitoring cancer-genetics in the blood."

Nat Rev Clin Oncol 10(8): 472-484.

Mandel, P. and P. Metais (1948). "Les acides nucléiques du plasma sanguin chez

l'homme." C R Seances Soc Biol Fil 142(3-4): 241-243.

6