Page 324 - Technogenic_Ils_Yanin

P. 324

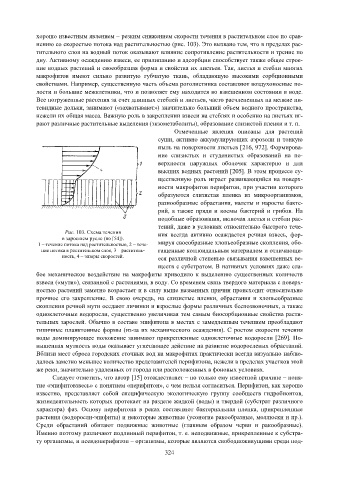

хорошо известным явлением – резким снижением скорости течения в растительном слое по срав-

нению со скоростью потока над растительностью (рис. 103). Это вызвано тем, что в пределах рас-

тительного слоя на водный поток оказывают влияние сопротивление растительности и трение по

дну. Активному осаждению взвеси, ее прилипанию и адсорбции способствует также общее строе-

ние водных растений и своеобразная форма и свойства их листьев. Так, листья и стебли многих

макрофитов имеют сильно развитую губчатую ткань, обладающую высокими сорбционными

свойствами. Например, существенную часть объема роголистника составляют воздухоносные по-

лости и большие межклетники, что и позволяет ему находится во взвешенном состоянии в воде.

Все погруженные растения за счет длинных стеблей и листьев, часто расчлененных на мелкие ни-

тевидные дольки, занимают («захватывают») значительно больший объем водного пространства,

нежели их общая масса. Важную роль в закреплении взвеси на стеблях и особенно на листьях иг-

рают различные растительные выделения (экзометаболиты), образование слизистой пленки и т. п.

Отмеченные явления описаны для растений

суши, активно аккумулирующих аэрозоли и тонкую

пыль на поверхности листьев [216, 972]. Формирова-

ние слизистых и студенистых образований на по-

верхности наружных оболочек характерно и для

высших водных растений [205]. В этом процессе су-

щественную роль играет развивающийся на поверх-

ности макрофитов перифитон, при участии которого

образуются слизистая пленка из микроорганизмов,

разнообразные обрастания, налеты и наросты бакте-

рий, а также пряди и космы бактерий и грибов. На

подобные образования, включая листья и стебли рас-

тений, даже в условиях относительно быстрого тече-

Рис. 103. Схема течения ния всегда активно осаждается речная взвесь, фор-

в заросшем русле (по [54]).

1 – течение потока над растительностью, 2 – тече- мируя своеобразные хлопьеобразные скопления, обо-

ние потока в растительном слое, 3 – раститель- гащенные коллоидальным материалом и отличающи-

ность, 4 – эпюры скоростей. еся различной степенью связывания взвешенных ве-

ществ с субстратом. В нативных условиях даже сла-

бое механическое воздействие на макрофиты приводило к выделению существенных количеств

взвеси («мути»), связанной с растениями, в воду. Со временем связь твердого материала с поверх-

ностью растений заметно возрастает и в силу выше названных причин происходит относительно

прочное его закрепление. В свою очередь, на слизистые пленки, обрастания и хлопьеобразные

скопления речной мути оседают личинки и взрослые формы различных беспозвоночных, а также

одноклеточные водоросли, существенно увеличивая тем самым биосорбционные свойства расти-

тельных зарослей. Обычно в составе эпифитона в местах с замедленным течением преобладают

типичные планктонные формы (из-за их механического осаждения). С ростом скорости течения

воды доминирующее положение занимают прикрепленные одноклеточные водоросли [269]. По-

вышенная мутность воды оказывает угнетающее действие на развитие водорослевых обрастаний.

Вблизи мест сброса городских сточных вод на макрофитах практически всегда визуально наблю-

далось заметно меньшее количество представителей перифитона, нежели в пределах участков этой

же реки, значительно удаленных от города или расположенных в фоновых условиях.

Следует отметить, что автор [15] отождествляет – по только ему известной причине – поня-

тие «эпифитовзвесь» с понятием «перифитон», с чем нельзя согласиться. Перифитон, как хорошо

известно, представляет собой специфическую экологическую группу сообществ гидробионтов,

жизнедеятельность которых протекает на разделе жидкой (воды) и твердой (субстрат различного

характера) фаз. Основу перифитона в реках составляют бактериальная пленка, прикрепленные

растения (водоросли-эпифиты) и некоторые животные (усоногие ракообразные, моллюски и пр.).

Среди обрастаний обитают подвижные животные (главным образом черви и ракообразные).

Именно поэтому различают подлинный перифитон, т. е. неподвижные, прикрепленные к субстра-

ту организмы, и псевдоперифитон – организмы, которые являются свободноживущими среди под-

324