Page 33 - Technogenic_Ils_Yanin

P. 33

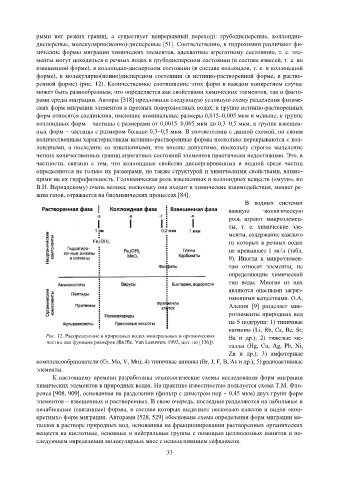

рыми нет резких границ, а существует непрерывный переход): грубодисперсные, коллоидно-

дисперсные, молекулярно(ионно)-дисперсные [51]. Соответственно, в гидрохимии различают фи-

зические формы миграции химических элементов, адекватные агрегатному состоянию, т. е. эле-

менты могут находиться в речных водах в грубодисперсном состоянии (в составе взвесей, т. е. во

взвешенной форме), в коллоидно-дисперсном состоянии (в составе коллоидов, т. е. в коллоидной

форме), в молекулярно(ионно)дисперсном состоянии (в истинно-растворенной форме, в раство-

ренной форме) (рис. 12). Количественное соотношение этих форм в каждом конкретном случае

может быть разнообразным, что определяется как свойствами химических элементов, так и факто-

рами среды миграции. Авторы [318] предложили следующую условную схему разделения физиче-

ских форм миграции элементов в пресных поверхностных водах: к группе истинно-растворенных

форм относятся соединения, имеющие номинальные размеры 0,015–0,005 мкм и меньше; к группе

коллоидных форм – частицы с размерами от 0,0015–0,005 мкм до 0,3–0,5 мкм, к группе взвешен-

ных форм – частицы с размером больше 0,3–0,5 мкм. В соответствии с данной схемой, по своим

количественным характеристикам истинно-растворенные формы несколько перекрываются с кол-

лоидными, а последние со взвешенными, что вполне допустимо, поскольку строгое выделение

четких количественных границ агрегатных состояний элементов практически недостижимо. Это, в

частности, связано с тем, что коллоидные свойства диспергированных в водной среде частиц

определяются не только их размерами, но также структурой и химическими свойствами, влияю-

щими на их гидрофильность. Геохимическая роль взвешенных и коллоидных веществ («мути», по

В.И. Вернадскому) очень велика, поскольку она входит в химические взаимодействия, меняет ре-

жим газов, отражается на биохимических процессах [84].

В водных системах

важную экологическую

роль играют микроэлемен-

ты, т. е. химические эле-

менты, содержание каждого

из которых в речных водах

не превышает 1 мг/л (табл.

9). Иногда к микроэлемен-

там относят элементы, не

определяющие химический

тип воды. Многие из них

являются опасными загряз-

няющими веществами. О.А.

Алекин [9] разделяет мик-

роэлементы природных вод

на 5 подгрупп: 1) типичные

катионы (Li, Rb, Cs, Be, Sr,

Рис. 12. Распределение в природных водах минеральных и органических Ba и др.); 2) тяжелые ме-

частиц как функция размеров (Buffle, Van Leeuwen, 1992, цит. по [136]).

таллы (Hg, Cu, Ag, Pb, Ni,

Zn и др.); 3) амфотерные

комплексообразователи (Cr, Mo, V, Mn); 4) типичные анионы (Br, J, F, B, As и др.); 5) радиоактивные

элементы.

К настоящему времени разработаны технологические схемы исследования форм миграции

химических элементов в природных водах. На практике известностью пользуется схема Т.М. Фло-

ренса [908, 909], основанная на разделении (фильтр с диметром пор ~ 0,45 мкм) двух групп форм

элементов – взвешенных и растворенных. В свою очередь, последние разделяются на лабильные и

нелабильные (связанные) формы, в составе которых выделяют несколько классов и видов «кон-

кретных» форм миграции. Авторами [528, 529] обоснована схема определения форм миграции ме-

таллов в растворе природных вод, основанная на фракционировании растворенных органических

веществ на кислотные, основные и нейтральные группы с помощью целлюлозных ионитов и по-

следующем определении молекулярных масс с использованием сефадексов.

33