Page 64 - 2019 October Fine Chinese Paintings Hong Kong

P. 64

著錄: 紙短意深非泛泛客套之言。直到一九八五年畫家逝世二十週年,江蘇

〈「霧明樓」珍藏廿世紀書畫〉目錄(香港蘇富比有限公司,二○○六年 省文化廳特出專集紀念,徵文於海內外,費張伉儷題詞「詩情畫意、賦

十月七日),頁52-53 藻萬世」並由張蒨英親書寄交,人歿情存,半世紀友誼盡見字裡行間!

〈藝為人生 ─ 1928-1949年國立中央大學美術專業學生文獻集〉上(北 本幅題「丙戌初伏早一日成都歸來……盡兩日製此」,可知寫成於公曆

京,故宮出版社,二○一六年八月),頁136

一九四六年七月十四日至十六日。寫畢後四日再題,記述作畫緣起,

來源:倫敦費成武、張蒨英「霧明樓」舊藏 而這篇文字意簡言賅地說明兩人在藝事上相知之深,也是極為珍貴的

香港蘇富比,二○○六年十月,中國書畫拍賣,「霧明樓」珍藏 文獻資料。

廿世紀書畫專場,編號556

首先,抱石稱「所有塗抹皆經過目」,或許有過譽之詞,但卻表明引張

上款:張蒨英(1909-2003),江蘇無錫人。一九三六年畢業於南京中 蒨英為畫藝知己,每有所得皆請她指陳意見。又謂本幅寫成前二月她

央大學藝術系,受教於徐悲鴻。作品曾參加歷屆全國美術展覽並多 曾到訪,但此行抱石「未有所贈」,這裡間接道明傅氏「屢有所贈」。透

次獲獎。一九三九年到重慶,從事抗日戰爭文藝活動,復協助徐悲 過是趟例外原因,間接褒揚張蒨英不單油畫精湛,且書法尤佳,他為

鴻於嘉陵江畔磐溪籌備中國美術學院,並受聘為副研究員,兼任秘書 夫人羅時慧求書吳梅村〈畫中九友歌〉而不得,似懷抱怨,實反映友誼

一年,與此同時,她擔任中國全國藝術家協會的常務工作長達五年之 之深,無矯飾之情。此外,就是他不願率爾動筆,無「鄭重持贈」之誠

久,活躍於時陪都文藝界。後經徐悲鴻推薦赴英深造,並定居彼邦發 意。故兩月後忽接蒨英書,甚喜,窮兩日之功成此,亦藉伸送別之誌

展藝術事業。 念。其重視之隆,從題跋內容以至作品水平即可明見。

註:傅抱石在重慶金剛坡下山齋期間,生計雖窘迫,惟藝友互動頻 畫面所見,赭衣仕女坐於渚邊石上,疏柳數枝斜垂,瘦枝輕拂於仕女

仍,在精神生活以至創作上無疑是豐富的。張蒨英正是往來友輩之 身前,呈掩映之勢。背景為河道所隔,以淺墨薄染而成的彼岸淺灘,

一。他們彼此具淵源於南京中央大學 (傅氏於一九三五年任職該校教育 可見河面狹窄,或能涉水而過。全畫工寫融合,景物取寫意而人物重

學院,為藝術科兼任講師;張蒨英於三六年畢業於中大藝術系),又與 工筆細劃,尤以仕女呈畫家筆下擅長的唐代女性造型,臉豐腴卻不淪

徐悲鴻關係密切 (傅氏入中大出於悲鴻引薦;張蒨英則為悲鴻得意門 穠俗,自有端莊典雅之風範。身軀造型比例精確,小節如輕執紈扇,

生),抗戰時期,彼此同活躍於渝州藝文圈,交誼頗深,自可反映於他 雙手交疊抱膝而坐,衣服的摺疊互覆皆交待細緻準確,完全合符坐姿

送贈以至作誌別留念的作品。即使去國隔別後,早期仍互通訊息。從 的體態。而敷色清麗,淡中見層次,線條運用拿捏恰到好處,在工緻

「霧明樓」珍存數封傅氏信札中,可知一九四七、四八年間,彼此書信 中見渾然天成,無絲毫斧鑿之跡。其意境幽邈,雖清冷卻非懷怨,有

尚有往來,以張氏及留學諸友投寄較多。在一九四八年十一月的長篇 造像之精妙,暗含送別之寡淡,寫情寫景,皆畫家極盡用心之能事。

覆函中,傅氏透露有在英國牛津大學謀一教席,請託當時赴英的錢昌 參考資料:

照代為聯絡,又囑張蒨英等留學諸友在彼邦照應。在一九四七年六月 「霧明樓」珍藏二十世紀名家往來書札手稿

及四八年十二月的函中,對於當時金陵無論在物質以至精神生活上的 〈傅抱石先生逝世廿週年紀念集〉(紀念傅抱石先生逝世二十週年紀念籌

匱乏不無長吁短嘆,且借黃湯以解愁,時戰火又逼眉睫,安排舉家返 備委員會編,一九八五年),圖版5

故鄉南昌,又生彷徨流離之情緒。心中思緒皆向故交訴說底蘊,可見

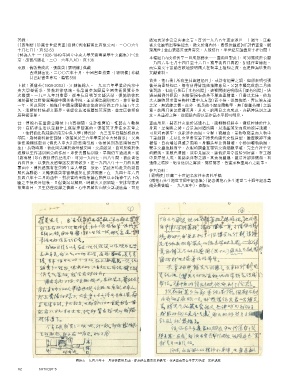

傅抱石一九四八年十一月致張蒨英長函,提及他在南京置地構宅,並透露有意在牛津大學謀一客座講席

62 SOTHEBY’S