Page 49 - Song Ceramics Lunyushanren Collection March 2018 NYC

P. 49

靈心妙悟:

臨宇山人磁州窯珍藏

蘇玫瑰 亞洲藝術部資深國際學術顧問

磁州窯器是指華北若干窯址燒造的作品。古時「磁州」位於當今河北南部

的磁縣,即生產此類作品的數大窯址所在。磁州器的胎體多用燒陶的窯

溫燒成,胎質不白,色偏淺褐。胎體所掛的化妝土,既可掩飾原有胎色,

亦是施展各種創新裝飾技巧的媒介。大部份磁州器皆薄施一層透明釉,以

襯托其紋飾之美,施銅綠釉或松綠釉者雖有,但數量甚少。另外還有兩類

五彩器:一者脫胎於唐三彩,另一類應是中國釉上琺瑯彩之鼻祖。概括而

言,磁州器最突出的是其奔放簡練的形制和獨樹一幟的紋飾,在現代觀眾

看來極具時代氣息。這類作品在中日兩地大行其道,對東亞陶工固然多有

啟發,但在時空意義上,其影響力其實更深且廣。

中國學者陳萬里於1951年的發現頗耐人尋味,相關成果發表於其1955年

撰著的《宋代北方民間瓷器》,書中重點探討磁州器物,以及磁縣、定縣

等地的同系黑釉器。他在河南修武縣當陽峪所發現的石碑,源自為紀念德

應侯 (字伯林) 而立的窯神廟。據碑文記載,該廟於公元1100年建成,公

元1105年立碑。但原碑文應出自另一塊立於公元1084年的耀郡 (今陝西耀

州) 石碑,當地早於唐代已開始燒造白釉及黑釉器。耀郡碑文提到,當地

創窯者柏林 (姓氏不詳) 為南方人氏。時移世異,當地人漸尊之為窯神,

其後於熙寧年間 (公元1068至1077年) 終奏封為德應侯。柏林其人及相關

的事跡,亦見諸於湯陰縣鶴壁集附近的陳家村石碑。此碑重修於乾隆年

間,但原來的石碑年代更為久遠。山西太原孟家井也有一塊公元1490年

為百靈廟而立的刻字碑。據公元1747年河南《禹縣志》記載,公元1322

年曾重修一座百靈公廟。據研究指出,「柏林」與「百靈」之分或為謄錄

之誤,而磁州各窯的文化傳承乃至技術、藝術風格皆一脈相承,詳見Y.

Mino與蔣人和合編的《Freedom of Clay and Brush through Seven

Centuries in Northern China: Tz’u-chou Type Wares, 960-1600

A.D.》頁12 (印第安納波利斯:1981)。

起初,磁州器可能沿襲自唐代華北白釉器,兩者形制大多相同,在技術層

面上亦然。磁州窯似乎創燒於公元十世紀中葉,爾後宋、金、元三代燒造

不斷。這一時期雖被視為磁州製瓷業的巔峰,其實同一派系的作品在明清

二代及至今天仍有燒造。但論及磁州窯各種膾炙人口的裝飾技巧,以及最

豐富多產的時期,仍要上溯至公元十至十四世紀。尤須一提的是,磁州器

在宋、金、元雖蔚然成風,但並非官窯瓷器, 而曹昭在公元1388年南京

初版《格古要論》中已提及磁州器,更有「好者與定器相似,但無淚痕,

亦有劃花、繡花」之說。《新增格古要論》於公元1459年著成,王佐在

1462年的修訂和註釋版增補部份中提到,磁州器產自河南彰德府,詳見

大維德爵士 (Sir Percival David) 著作《Chinese Connoisseurship –

The Ko Ku Yao Lun – The Essential Criteria of Antiquities》頁142

第X節 (倫敦:1971)。此外,王佐還提到部份磁州器「價高於定器」。但

此說可能是因為1388年版本中有一字模糊不清所造成的誤讀。其實,磁州

器應該要到明代方納入官瓷交易。據1700年版《磁州志》所述:「弘治十

二年[公元1498年],進貢皇家之瓶罎達11,936個。」又載:「歲造瓷罎堆

集官罎廠,舟運入京,納光祿寺。」根據1587年版《大明會典》,朝廷在

宣德年間 (公元1426至1435年) 每年向磁州訂製大量酒罎,嘉靖三十二年

(1553年) 亦然。

在二十世紀的頭二十五年,河北巨鹿古城的考古發現大大提升了磁州器的

學術研究和商業價值。1920年,天津博物院牽頭展開發掘和調研工作,其

成果發表於1923年的《鉅鹿宋器叢錄》。巨鹿縣當時出土了大批掛白色化

妝土和透明釉的陶瓷,其特徵與中國著錄對磁州素器的描述不謀而合。巨

鹿縣遺址尤堪玩味,因為該座古城於公元1108年為漳河洪災所淹没,為當

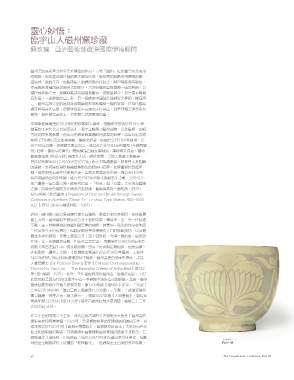

Lot 511

地的出土陶瓷提供了所謂的「終極斷代」。巨鹿縣出土白瓷的典型特徵, 拍品511號

47 The Linyushanren Collection, Part III