Page 19 - Status & Ritual Chinese Archaic Bronzes

P. 19

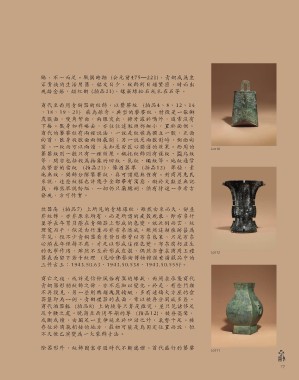

賜,不一而足。戰國時期 (公元前475–221),青銅成為皇 Lot 10

家貴族的生活用器,銘文日少,紋飾則日趨繁密,時而出 Lot 12

現錯金銀、錯紅銅 (拍品23)、鑲嵌綠松石或孔雀石等。 Lot 11

商代至西周青銅器的紋飾,以饕餮紋 (拍品4、8、12、14

、18、19、21) 最為雄奇。典型的饕餮紋,特徵是一張獅

虎獸面,雙角彎曲,兩眼突出,獠牙露於嘴外,通常沒有

下唇。獸身如非略去,亦往往遠較頭部細小,置於面側。

商代的饕餮紋有兩種說法,一說是紋樣為獨立一獸,正面

向前,獸身從獸面兩側展開;另一說是兩獸對峙,側面向

前。一紋而可以兩讀,未知是否匠心獨運的效果。西周的

饕餮紋則一般只有一種效果。襯托紋飾則有龍紋、鳯鳥紋

等,間亦包括較為抽象的回紋、乳紋、繩紋等。地紋通常

為繁密的雷紋 (拍品21),像酒器尊 (拍品12) 那樣,素

地無紋,獨飾分解饕餮紋,真可謂絕無僅有。對商周先民

來說,這些紋樣也許幾乎全都帶有寓意,礙於文獻並無記

載,雖然眾說紛紜,一切仍只屬臆測,須有待進一步考古

發現,方可作實。

炊器鬲 (拍品7) 上所見的青綠環紋,雖然由來而久,卻並

非紋飾,亦非原來所有,而是所謂的皮殼現象,即布帛竹

簍等長年累月壓在青銅器上形成的色變。就此例而言,紋

理寬而平,似是由竹簍而非布帛造成。雖然這類痕跡甚為

罕見,但不少青銅器看來昔日都曾以布帛包裹,只是布帛

必須長年保持不腐,才足以形成這種色變。布帛腐朽產生

的化學作用,雖然不至於形成皮殼,偶然亦會在商周玉禮

器表面留下若干紋理 (見哈佛藝術博物館溫索浦藏品中的

三件古玉:1943.50.63、1943.50.538、1943.50.555)i。

商亡之後,或許是信仰風俗有異的緣故,西周在承襲商代

青銅器形制紋飾之餘,亦不忘加以變化。於是,有些門類

不再復見,另一些則轉趨瑰麗精緻,多有連鑄大方座的食

器簋即為一例。青銅禮器的表面,常以棱脊分割成多區。

商代酒器觚 (拍品8) 上的棱脊只算是微突,並只見諸侈足

及中腰之處。晚商至西周早期的尊 (拍品12),棱脊高聳,

或斷或續,由圈足一直伸延至於口沿之外,氣勢十足。棱

脊位於陶範相接的地方,最初可能是為固定位置而設,但

不久便已演變為一大裝飾手法。

除器形外,紋飾圖案亦隨時代不斷遞嬗。前代盛行的饕餮

17