Page 7 - 公路總局_台灣人@路

P. 7

聚 焦

FEATURE TAIWANESE HIGHWAYS

幫助。所以特別有了一處亭子, 當成大家

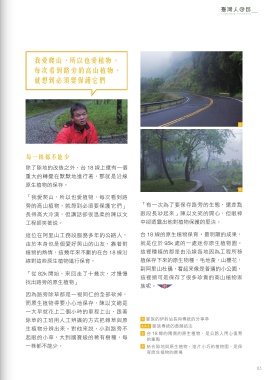

以前是分享食物, 分享的場所,如今也成為不少遊客駐足的 我愛爬山,所以也愛植物,

現在是分享阿里山的好 地方,更是許多單車客必定會停留的休息 每次看到路旁的高山植物,

點之一。 就想到必須要保護它們

「以前是分享食物,現在是分享阿里山的

好」,伊鈴站長說著。

對像我們這樣的普通用路人來說, 以往對

道路的要求不過就是平整與暢通罷了,但

5

是在台 18 線的路上,我們看到了另外一種

型態公路的出現,道路不只是一條從出發

地到目的地之間的工具,也不只是導航上

的里程數而已,而是一種帶領我們體驗另 每一株都不能少

分享阿里山的好

一個生活文化的空間。在大地與山脈上的

除了隙地的改造之外,台 18 線上還有一個

說到植物的保存,整個台 18 線沿線, 最引 公路,表現了更多的人文與自然深度,這

重大的轉變在默默地進行著,那就是沿線

人注意的, 就是 9 1 k 的這棵檜木巨木。 也是公路建設不斷演進的成果。在硬體建

原生植物的保存。

高達數十公尺的檜木,經過時很難不被它 設或工法不斷更新的背後,我們看到的是 6

的身形所吸引。不過走近一看,吸引我們 公路人心態與觀念的再次昇華。 「我愛爬山,所以也愛植物,每次看到路

的倒是另外一個畫面。 旁的高山植物,就想到必須要保護它們」 「有一次為了要保存路旁的生態,還差點

長得高大冷漠,但講話卻很溫柔的陳以文 跟段長吵起來」陳以文笑的開心,但眼神

「這是我們鄒族傳統的黃藤結法。」有著

工程師笑著說。 中卻透露出他對植物保護的堅決。

原住民開朗個性的石桌監工站站長伊鈴看

出我們的好奇,馬上上前跟我們這樣說道。 這位在阿里山工務段服務多年的公路人, 台 18 線的原生植物保育,最明顯的成果,

由於本身也是個愛好爬山的山友,靠著對 就是位於 95k 處的一處迷你原生植物園。

這棵巨大檜木的圍籬,不再是以千篇一律

植物的熱情,這幾年來不斷的在台 18 線沿 這裡種植的都是由沿線各地因為工程所移

用螺絲與木材組合,而是以一處處手紮的

線對這些原生植物進行保育。 植保存下來的原生物種,毛地黃,山櫻花,

黃藤與傳統的結法將木料固定。雖然建造 到阿里山杜鵑,看起來像是普通的小公園,

的時候多花了些時間,但這種小細節讓整 「從 82k 開始,來回走了十幾次,才慢慢 這裡頭可是保存了很多珍貴的高山植物家

3

個結構更有了生命感,也讓我們感受了些 找出路旁的原生植物」

族呢。

地方文化的真實性。而再往前走幾公里,

因為路旁除草都是一視同仁的全部砍掉,

路旁的傳統鄒族分享亭 HU FU,則是另外

而原生植物得要小心地保存,陳以文總是

一個代表性的鄒族建築物。

一大早就花上二個小時的車程上山,跟著

「部落裡有人打獵或者種植了什麼東西, 除草的工班用人工辨識的方式把雜草與原 3 鄒族的伊鈴站長與傳統的分享亭

4,4-1 鄒族傳統的黃藤結法

就會拿到這種亭子裡,大家一起分著」 生植物分辨出來。對他來說,小到路旁不

5 台 18 線的兩側的原生植物,是公路人用心復育

起眼的小草,大到國寶級的稀有樹種,每 的重點

伊鈴站長跟我們解釋著分享亭的由來,原

一株都不能少。 6 結合隙地與原生植物,這片小巧的植物園,是保

住民生活的傳統觀念就是大家共享,互相 4 4-1 育原生植物的展場

04 05