Page 14 - final0629

P. 14

肆、左營眷村回憶擷取與應用

記憶對於文化而言扮演舉足輕重的角色,翻閱白先勇的〈臺北人〉、朱天心的〈想我

眷村的兄弟們〉等文學作品,即使你不曾經歷過或已經離開那樣的年代,透過他人的創

作仍可以強烈感受眷村人的心境變化;知名舞臺劇相聲瓦舍〈寶島一村〉,導演賴聲川以

電視節目製作人王偉忠在眷村的童年故事為主軸得到廣大的迴響,從民國 97 年首演至

今已經累積 230 場世界巡迴表演,國際先鋒論壇報更寫下了這樣的評論:「這齣戲對目

前關於保護臺灣共同回憶的省思有相當的貢獻,也為海峽兩岸緊張的關係所帶來的影響

給予了一個人性的詮釋。」不禁讓人思考,創作者的個體記憶何以帶來如此廣大的影響?

對於歷史研究學者而言,記憶是曖昧的概念,如果僅透過口述而沒有史料根據,其

正確性便會受到質疑,由於我們沒有身處那樣的年代,唯一的辦法也只能透過大量的文

獻探討和訪問回歸事件樣貌。姑且不論一個人將自己的記憶美化或是誇大事實的可能,

個體記憶也包含在一個族群的集體記憶中,換句話說,個體記憶就是在社會變遷與發展

之下的一個分子,能引發群體共鳴的回憶依然有其價值。

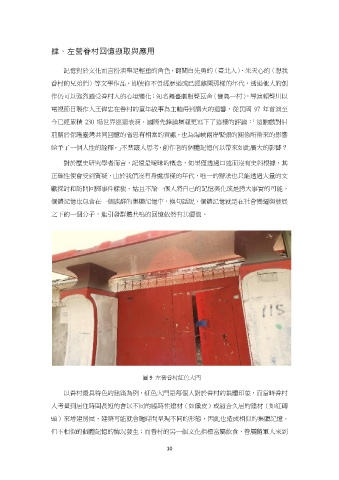

圖 9 左營眷村紅色大門

以眷村最具特色的建築為例,紅色大門是每個人對於眷村的集體印象,而當時眷村

人考量到居住時間長短的會以不同的臨時性建材(如鐵皮)或適合久居的建材(如紅磚

頭)來增建房屋,建築可能就會隨時間呈現不同的形態,因此也造成相似的集體記憶,

但不相似的個體記憶的情況發生;而眷村的另一個文化指標當屬飲食,眷屬隨軍人來到

10