Page 9 - final0629

P. 9

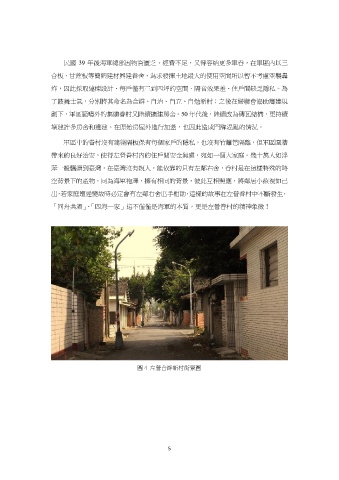

民國 39 年後海軍總部因物資匱乏、經費不足,又得容納更多軍眷,在軍區內以三

合板、甘蔗板等簡陋建材興建眷舍,為求發揮土地最大的使用空間所以暫不考慮空襲轟

炸,因此採取連棟設計、每戶僅有三到四坪的空間、隔音效果差、住戶間缺乏隱私。為

了鼓舞士氣,分別將其命名為合群、自治、自立、自勉新村;之後在婦聯會協助籌建規

劃下,軍區範疇外的集體眷村又陸續擴建房舍。50 年代後,陸續改為磚瓦結構,更持續

增建許多房舍和違建、在原始房屋外進行加蓋,也因此造成門牌混亂的情況。

軍區中的眷村沒有建築隔板保有每個家戶的隱私,也沒有竹籬笆隔離,但軍區圍牆

帶來的良好治安,使得左營眷村內的住戶間安全無虞,宛如一個大家庭。幾十萬人如浮

萍一般飄盪到臺灣,在臺灣沒有親人,能依靠的只有左鄰右舍,眷村是在這樣特殊的時

空背景下的產物,同為海軍袍澤,擁有相同的背景,彼此互相照應,將鄰居小孩視如己

出,若家庭遭逢變故時必定會有左鄰右舍出手相助,這樣的故事在左營眷村中不斷發生,

「同舟共濟」、「四海一家」這不僅僅是海軍的本質,更是左營眷村的精神象徵!

圖 4 左營合群新村街景圖

5