Page 8 - final0629

P. 8

民國 34 年日本戰敗投降後,國軍接收左營軍港及原日本海軍軍區範疇。至民國 36

年,政府軍在中共戰爭節節敗退,海軍在青島淪陷之前,緊急將青島造船所設備遷移至

臺灣。由於左營軍區留有大量日本軍建造之房舍與軍事設施,海軍編制遷至臺灣後,海

8

軍艦隊、海軍陸戰隊、後勤、維修等單位皆設於左營。

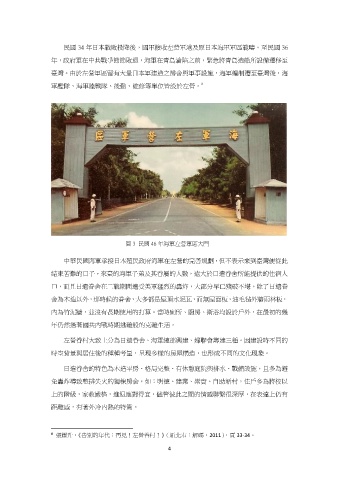

圖 3 民國 46 年海軍左營軍區大門

中華民國海軍承接日本殖民政府海軍在左營的完善規劃,但不表示來到臺灣便從此

結束苦難的日子。來臺的海軍子弟及其眷屬的人數,遠大於日遺眷舍所能提供的住宿人

口,而且日遺眷舍在二戰期間遭受美軍猛烈的轟炸,大部分早已殘破不堪。除了日遺眷

舍為木造以外,那時候的眷舍,大多都是屋頂水泥瓦,而無屋面板,油毛毡外牆雨林板,

內為竹泥牆,並沒有長期使用的打算。當時廁所、廚房、衛浴均設於戶外,在最初的幾

年仍然過著國共內戰時期逃難般的克難生活。

左營眷村大致上分為日遺眷舍、海軍總部興建、婦聯會籌建三種。因建設時不同的

時空背景與居住後的種種考量,呈現多樣的房屋構造,也形成不同的文化現象。

日遺眷舍的特色為木造平房、格局完整、有休憩庭院與排水、戰備設施,且多為避

免轟炸導致整排失火的獨棟房舍,如:明德、建業、崇實、自助新村,住戶多為將校以

上的階級,家教嚴格,進退應對得宜,儘管彼此之間的情感聯繫很深厚,在表達上仍有

距離感,有著外冷內熱的特質。

8 張耀升,《告別的年代:再見!左營眷村!》(新北市:解碼,2011),頁 33-34。

4