Page 7 - final0629

P. 7

貳、眷村的定義與左營眷村的形成背景

民國 38 年國共內戰後,政府從大陸撤退來臺,計畫以臺灣作為反共復國的戰備基

地,數十萬的軍人及部分眷屬隨政府而來,所謂的眷村,便是特指國防部核可的「軍眷

住宅」,政府接收臺灣各地的日遺眷舍、營舍或興建克難簡易眷舍作為軍眷的暫居地。

政府於民國 39 年 1 月將原「東南軍政長官公署」的「軍眷業務管理處」改隸「聯勤

總部聯勤留守業務署」,並依據「國軍在臺軍眷業務處理辦法」之規定,以「集中管理與

6

集中居住」為原則,將軍眷納入管理範圍,至此開始形成了「軍眷群居」的型態。

其中,眷村以軍種分為陸、海、空、聯勤、後備、憲兵與軍情局,而左營眷村為臺

灣最大、最集中的海軍眷村。左營地區的海軍眷村多達二十三個,各個眷村首尾相連,

7

南北延伸長達五公里,為全國最大的海軍眷村。 左營的地理環境背對傾波大海,周圍青

山環繞,從鄭成功時期、清朝、日治到現在,一直都是臺灣的軍事重地。

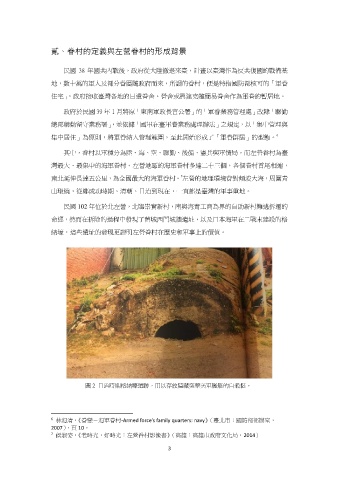

民國 102 年位於北左營,北臨崇實新村,南與海青工商為界的自助新村難逃拆遷的

命運,然而在拆除的過程中發現了舊城西門城牆遺址,以及日本海軍在二戰末建設的格

納壕,這些遺址的發現更證明左營眷村在歷史和軍事上的價值。

圖 2 日治時期格納壕遺跡,用以存放隱藏突擊美軍艦艇的自殺挺。

6 林海清,《眷戀-海軍眷村-Armed force’s family quarters: navy》(臺北市:國防部部辦室,

2007),頁 10。

7 侯淑姿,《老時光,好時光:左營眷村影像書》(高雄:高雄市政府文化局,2014)

3