Page 41 - 百年香港中式飲食

P. 41

百 年 香 江 中 式 飲 食

員,之後是上班一族及勞動階層。到了八時為最高峰,上中下層人士擠滿 午市,不設晚 飯和夜茶。1980至1996年代的第 二代蓮香樓亦如 此。 不

各茶樓酒家,「 吃飽肚 」便趕著上班。 過,1935年永吉街 陸羽茶室 的廣告, 卻以「 晚飯、消 夜、飲夜茶 」作標

不少茶樓茶室,皆有獨特的「 留位 」制度。若放置「 杯口向天 」茶杯 榜。

的位置,即表示已有人留位,熟客或「 熟性 」( 肯向企堂付小費 )者,才 相反地,大部分當時酒家卻只經營晚市的花筵、酒席和晚飯,並無午

可就座,一般「 初來甫到 」者,往往有「 繞樹三匝,無枝可依 」的感覺。 市,更說不上早茶了。

中午十二時至二時為午飯時段,最為擠擁,一位難求。這時的茶 戰後,無論茶樓和酒家,大部分都早、午、晚市兼營了。

樓酒家,亦為社交及「 斟生意 」的場所,各類商業買賣的經紀,混跡其 一般茶樓的規模是打通兩至三幢相連三、四層高的唐樓( 亦有四幢者

間,1950至1960年代,不少樓房店舖的租賃和買賣,都是透過「 樓房經 如軒尼詩道的英男,現友光大廈所在 ),地下佔用一舖位作上落和售賣餅

紀 」,在食肆「 斟妥盤 」而成交的,當時的地產代理行業,沒有現時般蓬 食,或多佔一舖作地廳者。由於拆卸一座茶樓便可改建一幢二、三十層高

勃。 的大廈,導致由1960年代起大量老牌茶樓迅速地消失。

下午二至四時為午茶時段,中上環一帶的茶樓,如得雲、蓮香及第一 1990年代,多間茶樓如港島的得雲、平香、多男、雙喜、第二代蓮

樓等,因這一帶金銀業務店舖和首飾工場遍設,聚集了不少從業員,而這 香,以及九龍之雲天及雲來等結業拆卸,在社會上引起極大的關注,報章

些茶樓亦是他們互通行情消息和「 交收 」工場製成首飾的場所。 及電台電視台等都作重點報道,到了2009年由龍鳳茶樓轉變的龍門酒樓

晚飯時間為五至八時,消費豐儉隨意,但受歡迎的是「 四和菜 」或 結業,更成為當時的大新聞。

「 大雞三味 」。1960年前後,只是十元八塊,可供一家四五人享用。不少

茶樓還供應稱為「 土炮 」的廣東米酒,如昌源酒莊的「 孖蒸 」及「 赤米 」

( 酒名 )等。

八時後,聚集了大量「 飲夜茶 」的茶客,尤其以夏天為最。他們從悶

熱的「 白鴿籠 」板間房居所走出來,手持一毫兩份的「 拍拖報 」( 相連配

搭的兩份不同報紙 ),坐在一臨窗卡位,在木風扇的習習涼風下,一面看

報,一面收聽港台或「 麗的呼聲 」的廣節目,確是無以上之的大眾化享

受。

在茶樓茶室「 找數 」( 結賬 ),是由企點算杯碟在一小單上寫上金

額,由茶客拿往櫃面付款,企堂會高呼一聲「 單收 」,收款的掌櫃亦會高

聲回應。早期,有不少「 縮骨 」、「 孤寒( 吝嗇 )」的茶客,將杯碟藏於枱

底或拋出窗外,令致企堂於寫單時習慣往枱底掃瞄,不少茶樓亦在窗口加

設鐵絲網以圖杜絕「 走數 」。

不找數而逕自「 走佬 」離去者,被稱為「 飲霸王茶 」,有被羈留一會

著令操賤役作抵的,稱為「 坐茶監 」,亦有被「 飽以老拳 」者。1929年報

載一人在域多利皇后街泉利茶居品茗,花了十四仙而無錢找數,被掌摑

以作懲罰。1931年,一苦力在尖沙咀海防道飲霸王茶,吃了多個大包共

三十七仙,被申斥後逐去去,算是寬大了。

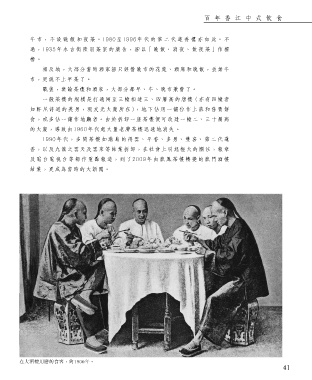

直至日治時代的1946年之前,不少茶樓和地踎茶居只經營早市和 在大酒樓用膳的食客,約1900年。

40 41