Page 101 - Chimie organique - cours de Pau 2- Brigitte Jamart

P. 101

Partie 1 ■ Chimie organique générale

(« fusionnent » partiellement), pour donner une orbitale moléculaire, englobant les deux noyaux, et

dans laquelle le doublet partagé a la plus grande probabilité de se trouver. Ce schéma est également

applicable au cas de la coordinence: l'une des deux orbitales atomiques est initialement vide et l'autre

est occupée par un doublet déjà constitué qui occupera l'orbitale moléculaire formée.

Si le recouvrements' effectue de telle sorte que les orbitales atomiques mettent en commun leur axe

de symétrie (ou un de leurs axes de symétrie) qui devient aussi celui del' orbitale moléculaire, il s'agit

d'une liaison o.

Exemple

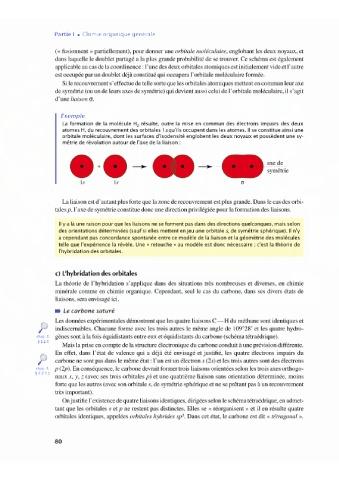

La formation de la molécule H, résulte, outre la mise en commun des électrons impairs des deux

atomes H, du recouvrement des orbitales l squ'ils occupent dans les atomes. Il se constitue ainsi une

orbitale moléculaire, dont les surfaces d'isodensité englobent les deux noyaux et possèdent une sy-

métrie de révolution autour de l'axe de la liaison:

axe de

+

symétrie

1s 1s O

La liaison est d'autant plus forte que la zone de recouvrement est plus grande. Dans le cas des orbi-

tales p, l'axe de symétrie constitue donc une direction privilégiée pour la formation des liaisons.

Il y a là une raison pour que les liaisons ne se forment pas dans des directions quelconques, mais selon

des orientations déterminées (sauf si elles mettent en jeu une orbitale s, de symétrie sphérique). Il n'y

a cependant pas concordance spontanée entre ce modèle de la liaison et la géométrie des molécules

telle que l'expérience la révèle. Une «retouche» au modèle est donc nécessaire ; c'est la théorie de

l'hybridation des orbitales.

c) L'hybridation des orbitales

La théorie de l'hybridation s'applique dans des situations très nombreuses et diverses, en chimie

minérale comme en chimie organique. Cependant, seul le cas du carbone, dans ses divers états de

liaisons, sera envisagé ici.

Le carbone saturé

Les données expérimentales démontrent que les quatre liaisons C-H du méthane sont identiques et

2 indiscernables. Chacune forme avec les trois autres le même angle de 109°28' et les quatre hydro-

hap. 2, gènes sont à la fois équidistants entre eux et équidistants du carbone (schéma tétraédrique).

§ 2.2.1

Mais la prise en compte de la structure électronique du carbone conduit à une prévision différente.

p En effet, dans l'état de valence qui a déjà été envisagé et justifié, les quatre électrons impairs du

carbone ne sont pas dans le même état: l'un est un électron s (2s) et les trois autres sont des électrons

chap. 4, p (2p). En conséquence, le carbone devrait former trois liaisons orientées selon les trois axes orthogo-

4 2 1

$ . . " maux x, y, z (avec ses trois orbitales p) et une quatrième liaison sans orientation déterminée, moins

forte que les autres (avec son orbitales, de symétrie sphérique et ne se prêtant pas à un recouvrement

très important).

On justifie l'existence de quatre liaisons identiques, dirigées selon le schéma tétraédrique, en admet-

tant que les orbitales s et p ne restent pas distinctes. Elles se « réorganisent » et il en résulte quatre

3

orbitales identiques, appelées orbitales hybrides sp . Dans cet état, le carbone est dit « tétragonal ».

80