Page 34 - 전시가이드 2023년 09월 이북

P. 34

김재덕 컬럼

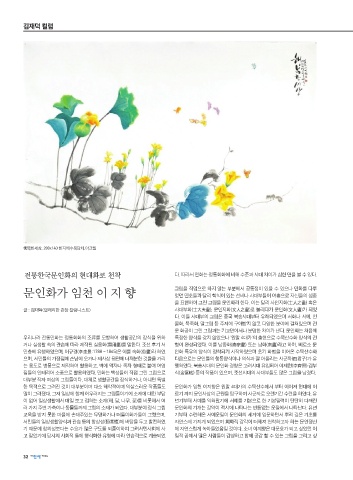

행복한세상. 200x140 한지에수묵담채.아크릴

전통한국문인화의 현대화로 천착 다. 따라서 민화는 정통회화에 비해 수준과 시대 차이가 심한 면을 볼 수 있다.

문인화가 임천 이 지 향 그림을 직업으로 하지 않는 부분에서 공통점이 있을 수 있으나 민화를 다루

었던 민초들과 달리 학식이 있는 선비나 사대부들이 여흥으로 자신들의 심중

을 표현하여 그린 그림을 문인화라 한다. 이는 달리 사인지화(士人之畵) 혹은

글 : 김재덕(갤러리한 관장 칼럼니스트) 사대부화(士大夫畵), 문인지화(文人之畵)로 불리다가 문인화(文人畵)가 되었

다. 이들 사대부의 그림은 중국 북송시대부터 유래되었으며 서화나 서예, 인

물화, 묵죽화, 말그림 등 주제에 구애받지 않고 다양한 분야에 걸쳐있으며 전

문 화공이 그린 그림과는 기교면에서나 분명한 차이가 난다. 문인화는 처음에

우리나라 전통민화는 정통회화의 조류를 모방하여 생활공간의 장식을 위하 특정한 양식을 갖지 않았으나 ‘원말 4대가’의 출현으로 수묵산수화 양식의 전

거나 실생활 속의 관습에 따라 제작된 실용화(實用畵)를 말한다. 조선 후기 서 형이 완성되었다. 이를 남종화(南宗畵) 또는 남화(南畵)라고 하며, 비로소 문

민층에 유행하였으며, 이규경(李圭景:1788∼1865)은 이를 속화(俗畵)라 하였 인화 특유의 양식이 정착되기 시작하였으며 초기 화법을 이어온 수묵산수화

으며, 서민들의 가정집에 손님이 오거나 제사상 뒤편에 너저분한 것들을 가리 다음으로는 문인들의 행동양식이나 의식과 잘 어울리는 사군자(四君子)가 유

는 용도로 병풍으로 제작하여 활용하고, 벽에 액자나 족자 형태로 붙여 여염 행하였다. 북송시대의 문인화 경향은 고려시대 유입되어 이제현(李齊賢) 김부

집들의 인테리어 소품으로 활용하였다. 민화는 백성들이 직접 그린 그림으로 식(金富軾) 등의 작품이 있으며, 조선시대의 사대부들도 많은 그림을 남겼다.

대부분 작자 미상의 그림들이다. 대체로 생활공간을 장식하거나, 아니면 특별

한 목적으로 그려진 것이 대부분이며 다소 해악적이며 익살스러운 작품들도 문인화가 임천 이지향은 원말 4대가의 수묵산수에서 부터 이어져 현대에 이

많이 그려졌다. 그저 일상에 함께 어우러지는 그림들이기에 소재에 대한 부담 르기 까지 문인사상의 근원을 탐구하며 사군자로 오랜기간 수련을 하였다. 유

이 없어 일상생활에서 매일 보고 접하는 소재(해, 달, 나무, 꽃)를 비롯해서 여 년기부터 서예를 익혀왔기에 서예를 기본으로 한 기본필력이 탄탄히 다져진

러 가지 주변 가축이나 동물들까지 그림의 소재가 되었다. 대부분이 정식 그림 문인화의 기개는 강약이 적시에 나타나는 빈틈없는 운필에서 나타난다. 유년

교육을 받지 못한 마을에 손재주있는 무명화가나 떠돌이화가들이 그렸으며, 기부터 수련해온 서예운필이 문인화의 세계에 입문하면서 뿌리 깊은 기초를

서민들의 일상생활양식과 관습 등의 항상성(恒常性)에 바탕을 두고 발전하였 자연스레 가지게 되었으며 회화적 감각이 더해져 천착하고자 하는 문인정신

기 때문에 창의성보다는 수요가 많은 구도를 되풀이하여 그려서민사회에 사 에 자연스럽게 녹아들었음일 것이다. 소녀 이지향은 대문호가 되고 싶었던 어

고 팔았기에 당시의 사회적 틀에 형식화한 유형에 따라 인습적으로 계승되었 릴적 꿈에서 많은 사람들이 감상하고 함께 공감 할 수 있는 그림을 그리고 싶

32

32