Page 66 - 易經_Neat

P. 66

3. 在孔子所處的春秋時期,作為全天下的根本大法《周禮》已經得不到落

實,所說“禮崩樂壞”,“臣弒其君,子弒其父”的現象多有發生。孔子

以為這是社會教育缺失的結果,所說“辯之不早辯也”。

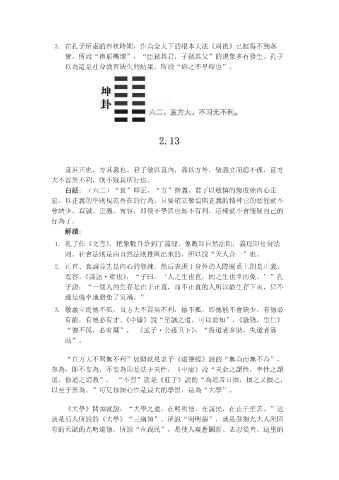

2.13

直其正也,方其義也。君子敬以直內,義以方外,敬義立而德不孤,直方

大不習無不利,則不疑其所行也。

白話:(六二)“直”即正,“方”指義。君子以敬慎的態度使內心正

直,以正義的準則規范外在的行為,只要確立敬慎與正義的精神它的德能就不

會缺少,真誠、正義、寬容,即使不學習也無不有利,這樣就不會懷疑自己的

行為了。

解讀:

1. 孔子作《文言》,把象數升華到了義理。象數即自然法則,義理即社會法

則。社會法則是由自然法則推匯出來的,所以說“天人合一”也。

2. 正直、真誠首先是內心的修煉,然后表現于身外的人際關系上則是正義、

寬容。《論語·雍也》:“子曰:‘人之生也直,罔之生也幸而免。’”孔

子說:“一個人的生存是由于正直,而不正直的人所以能生存下來,只不

過是僥幸地避免了災禍。”

3. 敬義立而德不孤,直方大不習無不利:德不孤,即德能不會缺少。有德必

有能,有德必有才。《中庸》說“至誠之道,可以前知”,《論語。里仁》

“德不孤,必有鄰”, 《孟子·公孫丑下》:“得道者多助,失道者寡

助”。

“直方大不習無不利”展開就是老子《道德經》說的“無為而無不為”,

無為,即不妄為,不妄為即是法于天性,《中庸》說“天命之謂性,率性之謂

道,修道之謂教”, “不習”就是《莊子》說的“為道者日損,損之又損之,

以至于無為。”可見修煉心性是最大的學習,是為“大學”。

《大學》開頭就說:“大學之道,在明明德,在親民,在止于至善。”這

就是后人所說的《大學》“三綱領”。所說“明明德”,就是發揚光大人所固

有的天賦的光明道德。所說“在親民”,是使人棄舊圖新、去惡從善。這里的