Page 64 - Fondamentaux Cned

P. 64

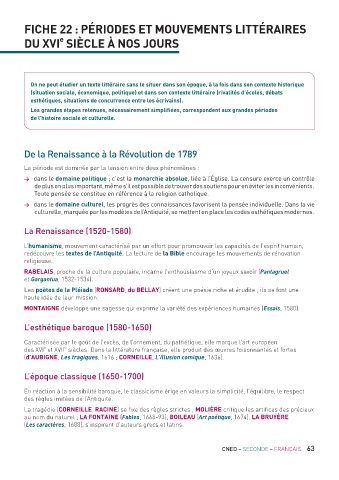

FICHE 22 : PÉRIODES ET MOUVEMENTS LITTÉRAIRES

e

DU XVI SIÈCLE À NOS JOURS

On ne peut étudier un texte littéraire sans le situer dans son époque, à la fois dans son contexte historique

(situation sociale, économique, politique) et dans son contexte littéraire (rivalités d’écoles, débats

esthétiques, situations de concurrence entre les écrivains).

Les grandes étapes retenues, nécessairement simplifiées, correspondent aux grandes périodes

de l’histoire sociale et culturelle.

De la Renaissance à la Révolution de 1789

La période est dominée par la tension entre deux phénomènes :

→ dans le domaine politique ; c’est la monarchie absolue, liée à l’Église. La censure exerce un contrôle

de plus en plus important, même s’il est possible de trouver des soutiens pour en éviter les inconvénients.

Toute pensée se constitue en référence à la religion catholique.

→ dans le domaine culturel, les progrès des connaissances favorisent la pensée individuelle. Dans la vie

culturelle, marquée par les modèles de l’Antiquité, se mettent en place les codes esthétiques modernes.

La Renaissance (1520-1580)

L’humanisme, mouvement caractérisé par un effort pour promouvoir les capacités de l’esprit humain,

redécouvre les textes de l’Antiquité. La lecture de la Bible encourage les mouvements de rénovation

religieuse.

RABELAIS, proche de la culture populaire, incarne l’enthousiasme d’un joyeux savoir (Pantagruel

et Gargantua, 1532-1534).

Les poètes de la Pléiade (RONSARD, du BELLAY) créent une poésie riche et érudite ; ils se font une

haute idée de leur mission.

MONTAIGNE développe une sagesse qui exprime la variété des expériences humaines (Essais, 1580).

L’esthétique baroque (1580-1650)

Caractérisée par le goût de l’excès, de l’ornement, du pathétique, elle marque l’art européen

e

e

des XVI et XVII siècles. Dans la littérature française, elle produit des œuvres foisonnantes et fortes

(d’AUBIGNÉ, Les tragiques, 1616 ; CORNEILLE, L’illusion comique, 1636).

L’époque classique (1650-1700)

En réaction à la sensibilité baroque, le classicisme érige en valeurs la simplicité, l’équilibre, le respect

des règles imitées de l’Antiquité.

La tragédie (CORNEILLE, RACINE) se fixe des règles strictes ; MOLIÈRE critique les artifices des précieux

au nom du naturel ; LA FONTAINE (Fables, 1668-93), BOILEAU (Art poétique, 1674), LA BRUYÈRE

(Les caractères, 1688), s’inspirent d’auteurs grecs et latins.

CNED – SECONDE – FRANÇAIS 63