Page 35 - Traité de Chimie Thérapeutique Vol1 Dénomination chimique

P. 35

12 DkMïMINA T7O.V CHIMIQUE

Les DCI sont donc généralement construites à partir d’un segment-clé (voir

[2.3.]) qui permet de repérer rapidement l'activité thérapeutique principale du pro

duit. L'autre partie du nom permet de distinguer la DCI d'autres dénominations.

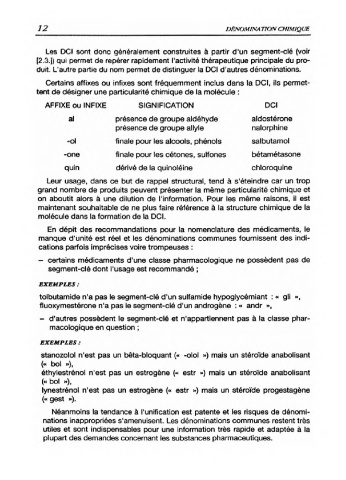

Certains affixes ou infixes sont fréquemment inclus dans la DCI, ils permet

tent de désigner une particularité chimique de la molécule :

AFFIXE ou INFIXE SIGNIFICATION DCI

al présence de groupe aldéhyde aldostérone

présence de groupe allyle nalorphine

-ol finale pour les alcools, phénols salbutamol

-one finale pour les cétones, sulfones bétamétasone

quin dérivé de la quinoléine chloroquine

Leur usage, dans ce but de rappel structural, tend à s'éteindre car un trop

grand nombre de produits peuvent présenter la même particularité chimique et

on aboutit alors à une dilution de l'information. Pour les même raisons, il est

maintenant souhaitable de ne plus faire référence à la structure chimique de la

molécule dans la formation de la DCI.

En dépit des recommandations pour la nomenclature des médicaments, le

manque d'unité est réel et les dénominations communes fournissent des indi

cations parfois imprécises voire trompeuses :

- certains médicaments d'une classe pharmacologique ne possèdent pas de

segment-clé dont l'usage est recommandé ;

EXEMPLES :

tolbutamide n'a pas le segment-clé d'un sulfamide hypoglycémiant : « gli »,

fluoxymestérone n'a pas le segment-clé d'un androgène : « andr »,

- d'autres possèdent le segment-clé et n’appartiennent pas à la classe phar

macologique en question ;

EXEMPLES :

stanozolol n'est pas un bêta-bloquant (« -olol ») mais un stéroïde anabolisant

(« bol »),

éthylestrénol n'est pas un estrogène (<* estr ») mais un stéroïde anabolisant

(« bol »),

lynestrénol n'est pas un estrogène (« estr ») mais un stéroïde progestagène

(« gest »).

Néanmoins la tendance à l'unification est patente et les risques de dénomi

nations inappropriées s'amenuisent. Les dénominations communes restent très

utiles et sont indispensables pour une information très rapide et adaptée à la

plupart des demandes concernant les substances pharmaceutiques.