Page 33 - Traité de Chimie Thérapeutique Vol1 Dénomination chimique

P. 33

10 DENOMINATION CHIMIQUE

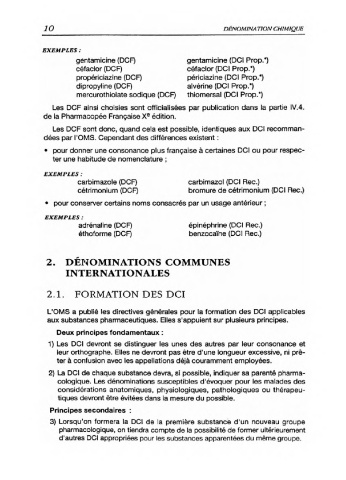

EXEMPLES :

gentamicine (DCF) gentamicine (DCI Prop.*)

céfaclor (DCF) céfaclor (DCI Prop.*)

propériciazine (DCF) périciazine (DCI Prop.*)

dipropyline (DCF) alvérine (DCI Prop.*)

mercurothiolate sodique (DCF) thiomersal (DCI Prop.*)

Les DCF ainsi choisies sont officialisées par publication dans ia partie IV.4.

de la Pharmacopée Française Xe édition.

Les DCF sont donc, quand cela est possible, identiques aux DCI recomman

dées par l'OMS. Cependant des différences existent :

• pour donner une consonance plus française à certaines DCI ou pour respec

ter une habitude de nomenclature ;

EXEMPLES :

carbimazole (DCF) carbimazol (DCI Rec.)

cetrimonium (DCF) bromure de cétrimonium (DCI Rec.)

• pour conserver certains noms consacrés par un usage antérieur ;

EXEMPLES :

adrénaline (DCF) épinéphrine (DCI Rec.)

éthoforme (DCF) benzocaïne (DCI Rec.)

2. DÉNOMINATIONS COMMUNES

INTERNATIONALES

2.1. FORMATION DES DCI

L'OMS a publié les directives générales pour la formation des DCI applicables

aux substances pharmaceutiques. Elles s'appuient sur plusieurs principes.

Deux principes fondamentaux :

1) Les DCI devront se distinguer les unes des autres par leur consonance et

leur orthographe. Elles ne devront pas être d'une longueur excessive, ni prê

ter à confusion avec les appellations déjà couramment employées.

2) La DCI de chaque substance devra, si possible, indiquer sa parenté pharma

cologique. Les dénominations susceptibles d'évoquer pour les malades des

considérations anatomiques, physiologiques, pathologiques ou thérapeu

tiques devront être évitées dans la mesure du possible.

Principes secondaires :

3) Lorsqu'on formera la DCI de la première substance d'un nouveau groupe

pharmacologique, on tiendra compte de la possibilité de former ultérieurement

d'autres DCI appropriées pour les substances apparentées du même groupe.