Page 72 - Из русской культурной и творческой традиции. - Лондон: OPI. 1992

P. 72

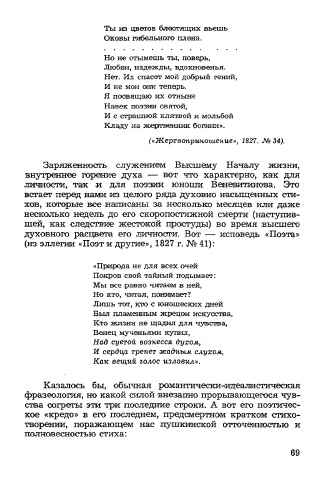

Ты из цветов блестящих вьешь

Оковы гибельного плена.

Но не отымешь ты, поверь,

Любви, надежды, вдохновенья.

Нет. Их спасет мой добрый гений,

И не мои они теперь.

Я поавящаю их отныне

Навек поэзии святой,

И с страшной клятвой и мольбой

Кладу на жертвенник богини».

(«Ж ертвопринош ение», 1827. № 34).

Заряженность служением Высшему Началу жизни,

внутреннее горение духа — вот что характерно, как для

личности, так и для поэзии юноши Веневитинова. Это

встает перед нами из целого рада духовно насыщенных сти

хов, которые все написаны за несколько месяцев или даже

несколько недель до его скоропостижной смерти (наступив

шей, как следствие жестокой простуды) во время высшего

духовного расцвета его личности. Вот — исповедь «Поэта»

(из эллегии «Поэт и другие», 1827 г. № 41):

«Природа не для всех очей

Покров свой тайный подымает:

Мы все равно читаем в ней,

Но кто, читал, посншшет?

Лишь тот, кто с юношеских дней

Был пламенным жрецом искусства,

Кто жизни не щадил для чувства,

Венец мученьями кутил,

Над суетой вознесся духом,

И сердца трепет жадным слухом,

Как вещий голос изловил».

Казалось бы, обычная романтическипидеалистическая

фразеология, но какой силой внезапно прорывающегося чув

ства согреты эти три последние строки. А вот его поэтичес

кое «кредо» в его последнем, предсмертном кратком стихо

творении, поражающем нас пушкинской отточенностью и

полновесностью стиха:

69