Page 315 - 易經_Neat

P. 315

這就是說,明哲君子觀察到澤與火固然都能利人,卻由于潤下和炎上的不

同性質而分散背離,因而領悟到應該求大同、存小異的道理。沒有異的同,是

不可能的,也是不可取的。同恰是以異為條件的。這就啟示我們,在人際合作

中,不僅要異中求同,和衷共濟;還要同中求異,保持自己的主見。《論語》

中說“和而不同”,《中庸》中說“和而不流”,都告誡我們:既要同我們和

穆團結,又不要處處隨人俯仰、人云亦云,失去自己的個性。

“和同而異”是不是可以這樣領悟:既然大同之中必有小異,我們在服從

多數的同時,也應該尊重少數。這也可作為一條處事原則!《易經》的哲理具

有極大的包容性,很能啟人慧思。能夠熟讀深思,舉一反三,如此讀《易

經》,才是活讀,才是善讀。

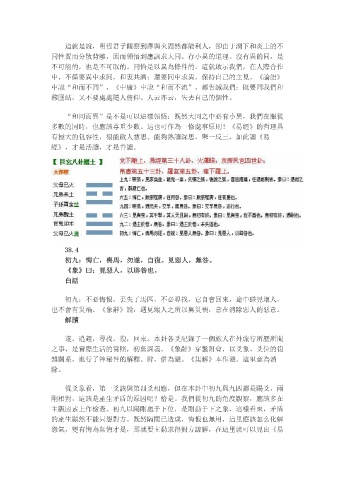

38.4

初九:悔亡,喪馬,勿遂,自復。見惡人,無咎。

《象》曰:見惡人,以辟咎也。

白話

初九:不必悔恨,丟失了馬匹,不必尋找,它自會回來,途中碰見壞人,

也不會有災禍。《象辭》說:遇見壞人之所以無災禍,意在消除惡人的惡意。

解讀

遂,追趕,尋找。復,回來。本卦各爻記錄了一個旅人在外旅行所歷所聞

之事,是實際生活的寫照,初無深義。《象辭》穿鑿附會,以爻象、爻位的復

雜關系,進行了神秘性的解釋。辟,借為避。《集解》本作避。這里意為消

除。

從爻象看,第一爻該與第四爻相應,但在本卦中初九與九四都是陽爻,兩

剛相對,這該是產生矛盾的原因吧?恰是。我們從初九的角度觀察,應該多在

主觀因素上作檢查。初九以陽剛處于下位,是剛動于下之象,這樣看來,矛盾

的產生顯然不能只怨對方。既然隔閡已造成,悔恨也無用,這里應該怎么化解

怨氣,變有悔為無悔才是,那就要主動求得對方諒解,在這里就可以見出《易