Page 36 - 전시가이드 2025년 06월 이북용

P. 36

단청과 컨템포러리 아트

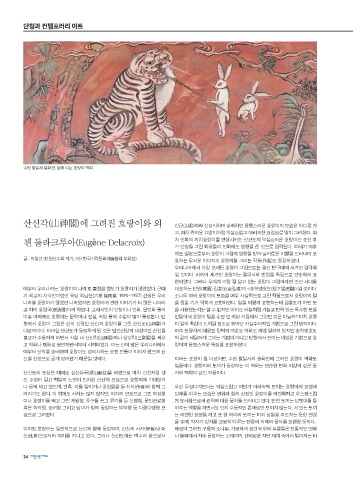

수원 팔달사 용화전, 담배 피는 호랑이 벽화

산신각(山神閣)에 그려진 호랑이와 외 산군(山君)이라 신성시하며 숭배하던 용맹스러운 호랑이의 모습은 어디로 가

고, 마치 귀여운 고양이처럼 익살스럽고 어리숙한 표정으로 많이 그려졌다. 마

젠 들라크루아(Eugène Delacroix) 치 민화의 까치호랑이를 연상시키는 산신도의 익살스러운 호랑이는 조선 후

기 단청을 그린 화공들이 민화에도 영향을 준 것으로 짐작된다. 20세기 이후

에는 일본으로부터 호랑이 그림의 영향을 받아 날카로운 이빨을 드러내며 포

글 : 박일선 (단청산수화 작가, (사) 한국시각문화예술협회 부회장)

효하는 무서운 이미지의 호랑이를 그리는 작풍(作風)도 등장하였다.

우리나라에서 가장 오래된 호랑이 그림으로는 울산 반구대에 새겨진 암각화

일 것이다. 바위에 새겨진 호랑이는 줄무늬와 반점을 특징으로 단순하게 표

현되었다. 그러나 우리가 가장 잘 알고 있는 호랑이 그림이라면 조선 시대를

예부터 우리나라는 ‘호랑이의 나라’로 불렸을 정도가 호랑이가 많았었다. 근대 대표하는 단원(檀園) 김홍도(金弘道)의 <송하맹호도(松下猛虎圖)>일 것이다.

기 최고의 지식인이었던 육당 최남선(六堂 崔南善, 1890~1957) 선생은 우리 소나무 아래 호랑이의 모습을 매우 사실적으로 그린 작품으로서 호랑이의 털

나라를 호랑이가 많았던 나라였지만 호랑이에 관한 이야기가 더 많은 나라라 을 정말 기가 막히게 표현하였다. 털을 이렇게 표현하는데 김홍도가 어떤 붓

고 하여 호담국(虎談國)이라 하였다. 그래서인지 단청이나 민화, 문인화 등의 을 사용했는지는 알 수 없지만 아마도 바늘처럼 가늘고 탄력 있는 특수한 붓을

미술 이외에도 호랑이는 문학이나 전설, 속담 등에 수없이 많이 등장한다. 단 만들어서 호랑이 털을 수만 번 이상 거듭해서 그었던 것은 아닐까? 마치 호랑

청에서 호랑이 그림은 산의 신령인 산신과 호랑이를 그린 산신도(山神圖)가 이 털의 촉감이 느껴질 정도로 뛰어난 사실주의적인 기법으로 그린 명작이다.

대표적이다. 이러한 산신도가 등장하게 된 것은 민간신앙의 대상이던 산신을 파주 보광사의 대웅전 뒷벽의 백호도 벽화도 제법 알려져 있지만 송하맹호도

불교가 수용하게 되면서 사찰 내 산신각(山神閣)이나 삼성각(三聖閣)을 세우 와 같이 세밀하게 그리는 기법이 아니고 단청에서 쓰이는 대범한 기법으로 호

고 벽화나 탱화로 봉안하면서부터 시작되었다. 이는 산이 많은 우리나라에서 랑이의 용맹스러운 특징을 표현하였다.

예부터 산악을 숭배하며 호랑이도 경외시하는 오랜 전통이 이어져 왔으며 산

신을 신앙으로 굳게 믿어왔기 때문일 것이다. 이와는 표현이 좀 다르지만, 수원 팔달사의 용화전에 그려진 호랑이 벽화도

일품이다. 호랑이와 토끼가 등장하는 이 벽화는 단순한 민화 이상의 깊은 풍

산신도의 도상은 대체로 심산유곡(深山幽谷)을 배경으로 마치 신선처럼 생 자와 해학이 담긴 작품이다.

긴 수염이 길고 백발의 노인이 인자한 산신의 모습으로 호랑이에 기대앉거

나 등에 타고 있으며, 간혹 차를 달이거나 공양물을 든 시자(侍者)와 함께 그 우선 무섭다기보다는 익살스럽고 어딘가 어리숙해 보이는 호랑이의 표정과

려지기도 한다. 이 밖에도 사례는 많지 않지만, 여자의 모습으로 그린 여성형 담배를 피우는 모습은 권위와 힘의 상징인 호랑이를 의인화하고 우스꽝스럽

이나 호랑이를 빼고 그린 제왕형, 투구를 쓰고 무기를 든 신장형, 문인관료형 게 묘사함으로써 권력에 대한 풍자를 드러내고 있다. 반면 토끼는 담뱃대를 들

혹은 학자형, 승려형 그리고 남녀가 함께 등장하는 부부형 등 다종다양한 모 어주는 역할을 하면서도 단지 수동적인 존재로만 보이지 않는다. 서 있는 토끼

습으로 그려졌다. 는 태연한 표정을 하고 또 한 마리의 토끼는 마치 상황을 주도하는 듯한 인상

을 주며, 약자가 강자를 교묘히 다루는 민중의 지혜와 풍자를 표현한 듯하다.

이처럼 호랑이는 일반적으로 산신과 함께 등장하며, 산신의 사자(使者)나 화 배경에 그려진 구름과 소나무, 기묘하게 생긴 바위와 식물들은 전통적인 민화

신(化身)으로서의 의미를 지니고 있다. 그러나 산신도에는 백수의 왕으로서 나 불화에서 자주 등장하는 소재이며, 신비로운 자연 세계 속에서 벌어지는 비

34

34