Page 22 - 《优化探究》高考专题复习-语文

P. 22

专题二 小说阅读

文本示例 圈点理由

两段, 是第四部分的

有人问:“ 聂师傅, 你是怎么听出来的?” 高潮, 小说在高潮中结尾, 而

聂耽说:“ 因为听多了, 听熟了.” 结尾又是这样的出乎意外, 给

坐了一会儿, 他们又朝湖心亭走去, 有一条宽宽的水上石栈道通向那里.年 读者留下了深深的思考.

轻人簇拥着聂耽: 又说又笑.还有三三两两的游人跟在后面慢行, 老人的拐杖声, 女

人的高跟鞋声, 孩子的喊叫声, 此起彼落. 二、 归纳概括明主旨

走在最后的刘聪, 忽然从口袋里摸出一个一元钱的硬币, 让它垂直落下, 硬币 小说赞美了大国工匠精

掉到石板上, 清脆地一响.几乎所有的人都听见了钱币落地的声音, 都停下脚步回 神; 说 明 了 有 目 标、 有 毅 力、

能坚持, 并 且 不 为 外 物 所 诱

过头来, 目光搜索着发出声音的方位.

惑, 才能走向成功的道理.

只有聂耽什么也没听见, 依旧向前走去.

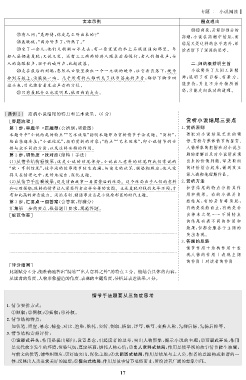

[ 典例 2 ] 简析小说结尾的特点和艺术效果.( 6 分)

赏析小说结尾三要点

[ 答题流程]

第 1 步: 审题干 → 定题型( 会辨别, 明意图) 1. 赏析原则

本题干中“ 小说结尾的特点”“ 艺术效果” 指明本题即为赏析情节手法类题.“ 简析”, 要把 对 小 说 结 尾 艺 术 的 领

给出答题要求;“ 小说结尾”, 指明赏析的对象;“ 特点”“ 艺术效果”, 即小说情节的安 悟、 赏析与整体情节的鉴赏、

人物形象的把握和对小说主

排与众不同的方面, 以及这样安排的作用.

第 2 步: 明角度 → 找对应( 结构 + 手法) 题的理解以及对小说所表现

( 1 ) 从情节结构看效果: 这是小说的结尾部分, 小说出人意料的结尾即我们常说的 出来的价值判断、 审美取向

“ 欧亨利结尾”, 使平淡的故事情节陡生波澜, 与前文的伏笔、 铺垫相照应, 使人觉 的评价结合起来, 做到真正

得又在情理之中, 更好地突出、 深化主题. 深入透彻地理解作品.

( 2 ) 从情节手法看效果: 这是前面故事一再蓄势后的结局.这个结局出乎人们的意料 2. 赏析方法

和心理预期, 陡转的情节让人深思作者这样安排的意图.正是聂耽对钱的充耳不闻, 才 扣住 结 尾 的 特 点 分 析 其 作

有如此高的辨音能力.淡泊名利、 精通事业正是小说要彰显的时代主题. 用和 效 果. 有 的 小 说 是 自

第 3 步: 汇要点 → 组答案( 会答案, 得满分) 然结 尾, 有 的 是 奇 峰 突 起,

汇集第二步的要点, 根据题目要求, 规范答题. 有的是戛然而止, 有的是补

[ 规范作答] 出神 来 之 笔 不 同 特 点

的结 尾 有 着 不 同 的 作 用 和

效果, 但都会服务于主题的

突出表现.

3. 答题的思路

情节 作 用 + 结 构 作 用 + 表

现人物 的 作 用 + 表 现 主 题

的作用 + 对读者的作用

[ 评分细则]

此题赋分6分, 能准确地答出“ 陡转”“ 出人意料之外” 的特点2分.能结合具体的内容,

从读者的角度、 人物形象塑造的角度、 表现的主题角度, 分析其表达效果, 4分.

情节手法题要从三角度思考

1. 情节安排方式:

① 顺叙; ② 倒叙; ③ 插叙; ④ 补叙.

2. 情节结构特点:

如伏笔、 照应、 悬念、 铺垫、 对比、 渲染、 烘托、 突转、 倒叙、 插叙、 详写、 略写、 变换人称、 先抑后扬、 先扬后抑等.

3. 情节结构安排评价:

① 设疑式开头, 作用是提出疑问, 设置悬念, 引起读者的思考, 突出人物形象, 揭示小说的主题; ②写景式开头, 作用

是交代故事发生的环境, 渲染气氛, 奠定基调, 烘托人物心情; ③出人意料式结局, 作用是使平淡的故事情节陡生波澜,

与前文的伏笔、 铺垫相照应, 更好地突出、 深化主题; ④大团圆式结局, 作用是结尾与主人公、 作者的意愿构成和谐的一

体, 反映出人类追求美好的愿望; ⑤留白式结局, 作用是故事情节戛然而止, 留给读者广阔的想象空间.

7

— 1 —