Page 33 - 전시가이드 2020년 03월호 이북

P. 33

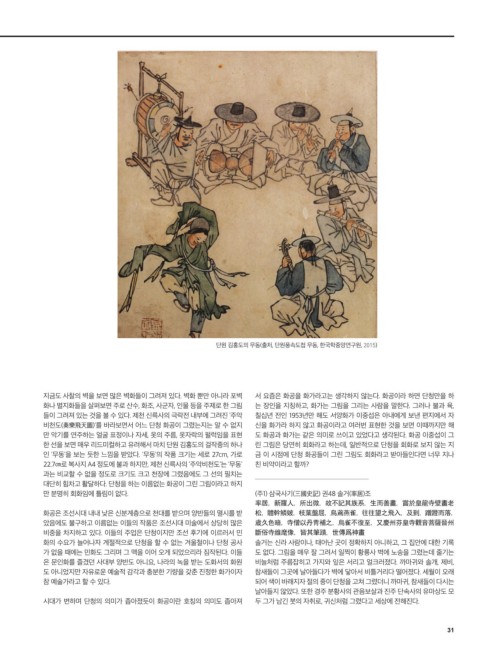

단원 김홍도의 무동(출처, 단원풍속도첩 무동, 한국학중앙연구원, 2015)

지금도 사찰의 벽을 보면 많은 벽화들이 그려져 있다. 벽화 뿐만 아니라 포벽 서 요즘은 화공을 화가라고는 생각하지 않는다. 화공이라 하면 단청만을 하

화나 별지화들을 살펴보면 주로 산수, 화조, 사군자, 인물 등을 주제로 한 그림 는 장인을 지칭하고, 화가는 그림을 그리는 사람을 말한다. 그러나 불과 육,

들이 그려져 있는 것을 볼 수 있다. 제천 신륵사의 극락전 내부에 그려진 '주악 칠십년 전인 1953년만 해도 서양화가 이중섭은 아내에게 보낸 편지에서 자

비천도(奏樂飛天圖)'를 바라보면서 어느 단청 화공이 그렸는지는 알 수 없지 신을 화가라 하지 않고 화공이라고 여러번 표현한 것을 보면 이때까지만 해

만 악기를 연주하는 얼굴 표정이나 자세, 옷의 주름, 옷자락의 펄럭임을 표현 도 화공과 화가는 같은 의미로 쓰이고 있었다고 생각된다. 화공 이중섭이 그

한 선을 보면 매우 리드미컬하고 유려해서 마치 단원 김홍도의 걸작중의 하나 린 그림은 당연히 회화라고 하는데, 일반적으로 단청을 회화로 보지 않는 지

인 '무동'을 보는 듯한 느낌을 받았다. '무동'의 작품 크기는 세로 27cm, 가로 금 이 시점에 단청 화공들이 그린 그림도 회화라고 받아들인다면 너무 지나

22.7㎝로 복사지 A4 정도에 불과 하지만, 제천 신륵사의 '주악비천도'는 '무동' 친 비약이라고 할까?

과는 비교할 수 없을 정도로 크기도 크고 천장에 그렸음에도 그 선의 필치는

대단히 힘차고 활달하다. 단청을 하는 이름없는 화공이 그린 그림이라고 하지

만 분명히 회화임에 틀림이 없다. (주1) 삼국사기(三國史記) 권48 솔거(率居)조

率居, 新羅人, 所出微, 故不記其族系, 生而善畫, 嘗於皇龍寺壁畫老

화공은 조선시대 내내 낮은 신분계층으로 천대를 받으며 양반들의 멸시를 받 松, 體幹鱗皴, 枝葉盤屈, 烏鳶燕雀, 往往望之飛入, 及到, 蹭蹬而落,

았음에도 불구하고 이름없는 이들의 작품은 조선시대 미술에서 상당히 많은 歲久色暗, 寺僧以丹靑補之, 烏雀不復至, 又慶州芬皇寺觀音菩薩晉州

비중을 차지하고 있다. 이들의 주업은 단청이지만 조선 후기에 이르러서 민 斷俗寺維麾像, 皆其筆蹟, 世傳爲神畫

화의 수요가 늘어나자 계절적으로 단청을 할 수 없는 겨울철이나 단청 공사 솔거는 신라 사람이나, 태어난 곳이 정확하지 아니하고, 그 집안에 대한 기록

가 없을 때에는 민화도 그리며 그 맥을 이어 오게 되었으리라 짐작된다. 이들 도 없다. 그림을 매우 잘 그려서 일찍이 황룡사 벽에 노송을 그렸는데 줄기는

은 문인화를 즐겼던 사대부 양반도 아니요, 나라의 녹을 받는 도화서의 화원 비늘처럼 주름잡히고 가지와 잎은 서리고 얼크러졌다. 까마귀와 솔개, 제비,

도 아니었지만 자유로운 예술적 감각과 충분한 기량을 갖춘 진정한 화가이자 참새들이 그곳에 날아들다가 벽에 닿아서 비틀거리다 떨어졌다. 세월이 오래

참 예술가라고 할 수 있다. 되어 색이 바래지자 절의 중이 단청을 고쳐 그렸더니 까마귀, 참새들이 다시는

날아들지 않았다. 또한 경주 분황사의 관음보살과 진주 단속사의 유마상도 모

시대가 변하며 단청의 의미가 좁아졌듯이 화공이란 호칭의 의미도 좁아져 두 그가 남긴 붓의 자취로, 귀신처럼 그렸다고 세상에 전해진다.

31