Page 15 - 《优化探究》高考专题复习-语文

P. 15

高考专题复习语文

文本示例 圈点理由

⑦ “ 一 伙 人, 都 顺 门 板

“ 快, 关门!” 他喊, 却喊不出声.但不用喊, 谁都调动了每个细胞的力量.

滑到地上, 瘫成一堆稀泥.”

门终于关上了.一伙人, 都顺门板滑到地上, 瘫成一堆稀泥. ⑦

可见队员疲惫至极.

谁也不作声, 谁也不想动, 直到桌上亮起一盏暗淡的马灯, 大家才记起滚进来的那团

灰扑扑的东西.

⑧ “ 西瓜! 从皮口袋里

是个人.马灯就是这人点亮的, 穿着毡袍, 说着谁也听不懂的蒙语.他知道别人

滚出来, 竟是大西瓜!” 表现

听不懂, 所以不多说, 便动手解皮口袋.

了队员的惊喜与感动.

西瓜! 从皮口袋里滚出来, 竟是大西瓜! ⑧绿生生, 油津津, 像是刚从藤上摘下, 有一

只还带着一片叶儿呢!

⑨ 小说在悬念中结尾,

戈壁滩有好西瓜, 西瓜能一直吃到冬天, 这不稀罕.稀罕的是现在, 当一口水都

突破读者的期待, 引人思考.

成了奢侈品的时候, 谁还敢想西瓜!

蒙古族同胞利索地剖开西瓜.红红的汁水, 顺着刀把滴滴嗒嗒淌, 馋人极了!

二、归纳概括明主旨

应该是平生吃过的最甜最美的西瓜, 但谁也说不出味来, 谁都不知道, 那几块西瓜是

小 说 突 出 了 “ 帮 助 别

怎么落进肚子里去的. 人, 也就 是 帮 助 自 己” 这 一

至于送瓜人是怎么冲破风沙, 奇迹般的来到这里, 最终也没弄清, 因为谁也听不

主旨, 奏响了各族人民支持

懂蒙语.只好让它成为一个美好的谜, 永久地留在记忆中. ⑨

祖国科研工作这一主旋律.

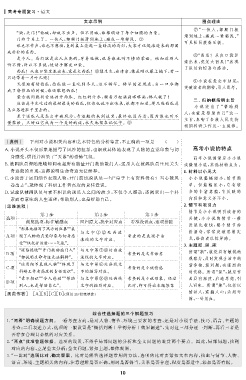

[ 典例] 下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏, 不正确的一项是 ( )

A. 小说开头不仅形象地描写了风沙的狂暴, 也细致具体地表现了人物的直觉印象与切 高考小说的特点

身感受, 烘托并渲染了“ 天嚣” 的恐怖气氛. 高考小说通常是小小说

B. 被困队员深陷绝境却调动起所有能量开门救助敲门人, 送瓜人在被困队员生死关头 或微型小说, 其选材特点为:

奇迹般的出现, 这都说明生命奇迹无法解释. 1. 材料以小见大

C. 小说善于运用细节表现人物, 开门前试验队员一句“ 桌子上有资料没有? 当心被风 小 小 说 篇 幅 短 小, 情 节 简

卷出去”, 就体现了科研工作者高度的责任意识. 单.但 篇 幅 虽 小, 它 有 较

D. 试验队被困队员与素不相识的送瓜人之间的故事, 不仅令人感动, 还揭示出一个朴 多 的 丰 富 意 蕴, 它 反 映 的

素而有意味的人生道理: 帮助别人, 也是帮助自己. 内容和意义并不小.

2. 情节有吸引力

[ 思维流程]

情节是小小说吸引读者的

第1步 第2步 第3步

选项 关 键, 小 小 说 的 情 节 一 般

浏览选项, 标注敏感点 回归原文, 找全对应点 看准设误点, 逐项排除

发 展 比 较 快, 整 个 情 节 曲

“ 形象地描写了风沙的狂暴”“ 表

与 文 中 ① ② 处 画 波 折 新 奇, 常 常 突 破 思 维 定

A 项 现了人物的直觉印象与切身感 考查的是表现手法

浪线的文字对应. 式, 给读者以惊异感.

受”“ 烘托并渲染气氛”. 3. 主题新、 深、 辣

“ 深陷绝境”“ 开门救助敲门人” 与文中第 ⑦⑧ 处画波 所谓“ 新”, 就是具有敏锐的

B 项 考查的是文章语意

“ 都说明生命奇迹无法解释”. 浪线的文字对应. 观察力, 及时发现生活中的

“ 运用细节表现人物”“ 体现了 与文中第 ⑥ 处画线文 新事物、 新问题, 有强烈 的

C项 考查的是小说情感

科研工作者高度的责任意识”. 字的描写对应. 时代感.所谓“ 深”, 就是作

“ 素不相识”“ 令人感动”“ 帮助 与文中第 ⑧⑨ 处画线 考查的是小说形象.经过 品具有深度, 启迪思想、 引

D 项

别人, 也是帮助自己”. 文字的描写对应. 比对, 即可得出本题答案 人回味.所谓“ 辣”, 包括以

情动人, 震撼人心; 尖刻 辛

[ 规范作答] [ A ][ B ][ C ][ D ] ( 须用 2B 铅笔填涂)

辣, 一针见血.

综合性选择题的三个解题技巧

1. “ 两看” 明确设题方向.一看考查方向, 是对人物、 情节、 环境三要素的考查, 还是对小说手法、 技巧、 语言、 主题的

考查; 二看表述方式, 选项的一般设置是“ 概括判断 + 举例分析 + 效果阐述”, 先对这三部分逐一判断, 再看三者是

否存在合理且必然的对应关系.

2. “ 两点” 找准答题依据.选项的设置, 不外乎局部问题的分析和全文问题的鉴赏两个要点.因此, 局部问题, 找到

对应的内容, 立足全文分析; 全文问题, 紧扣主题, 整体观照.

3. “ 一比对” 选项比对, 确定答案.比对是解答选择题常用的方法, 选项的比对要紧扣文本内容, 找出与情节、 人物、

语言、 环境、 主题相关的内容, 注意理解是否正确, 用词是否得当, 关系是否合理, 程度是否适中, 添加是否有据.

0

— 1 —