Page 33 - 전시가이드 2025년 08월 이북

P. 33

을 성찰하게 한다.

작가의 감각적 시간성을 보다 잘 드러내는 작품으로 알

려진 <12지신(十二支神) 오벨리스크(Obelisk)>는 시간

에 따라 유리의 색이 변하는데, 이는 변하지 않는 본질

을 역설적으로 나타내는 것이라고 한다. 그런데 그보다

는 휘몰아치는 세파 속에서도 섬기는 대상을 지키려 굳

건히 존재하는 불멸의 의지로 읽히는데, 이러한 상징은

위로 뻗는 오벨리스크 형태로 인해 더욱 강화된다. 작가

는 오벨리스크라는 형태 때문에 제목을 이렇게 명명한

것이겠지만, 12지신과 더불어 오벨리스크 그 자체로도

형식과 상징성, 주제 의식을 복합적으로 내포한다. 오벨

리스크 형태를 보이는 작품으로는 Barnett Newman(미

국/1905-1970)의 <Broken Obelisk>(1963-69), 박은선

(1965-)의 <Colonne Infinite>(2022), 안병철의 <오벨

리스크-2011>(2011)가 있으며, 오벨리스크보다 기념비

에 더 가깝지만 오벨리스크로서의 형식과 상징성, 주제

의식을 모두 지닌 Jochen Gerz(독일/1940-)와 Esther

Shalev-Gerz(리투아니아/1948-)의 <Harburg Monu-

ment against Fascism>(1986-1993)도 이에 포함될 수

있겠다. 완성된 형태가 아닌 돌탑 혹은 cairn처럼 하나하

나 쌓아 올리는 방식에 더 집중한다면 Ugo Rondinone(

스위스/1962-)의 <Seven Magic Mountains>(2016), 최

정화(1961-)의 <연금술>(2013)도 포함할 수 있다. 그러

나 이러한 작품과 달리, 이후창 작가의 오벨리스크는 12

지신 동물 형상의 오브제와 서로 다른 재료의 결합을 더

하여 이와는 차별성을 드러낸다. 작가의 이 작품은 전통

과 현대, 정신성과 물질성의 경계를 넘나드는 미학적 실

천으로서, 또한 시간의 흐름을 상징하는 전통성과 물질

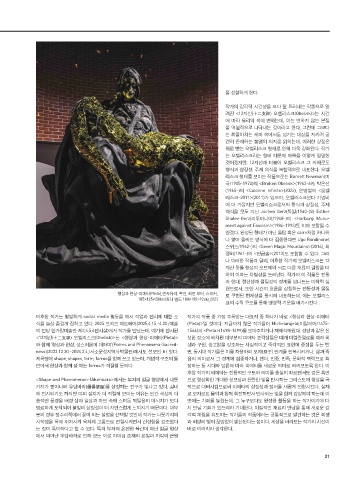

형상과 현상-피에타(Pieta)_반사유리, 흑연, 회전 모터, 스피커_ 로 구현된 현재성을 동시에 내포하는데, 이는 오벨리스

185×125×200㎝(좌대 별도 180×180×92㎝)_2023

크의 수직 구조를 통해 명상적 기운을 배가시킨다 .

이후창 작가는 활발하게 social media 활동을 해서 작업과 전시에 대한 소 작가의 작품 중 가장 주목받는 대표작 중 하나가 바로 <형상과 현상-피에타

식을 늘상 즐겁게 접하고 있다. 2025 브리즈 아트페어(2025.4.15.-4.20./예술 (Pieta)>일 것이다. 지금까지 많은 작가들이 Michelangelo(이탈리아/1475-

의 전당 한가람미술관 제3,4,5,6전시실)에서 작가를 만났는데, 여기에 전시된 1564)의 <Pietà>(1498-1499)를 오마주하거나 재해석해왔다. 성당과 같은 신

<12지신(十二支神) 오벨리스크(Obelisk)>는 <형상과 현상-피에타(Pieta)> 성한 장소에 배치된 대부분의 피에타 조각상들은 대개 미켈란젤로를 따라 희

와 함께 ‘형상과 현상, 성스러움에 대하여’(Forms and Phenomena-Sacred- 생과 구원, 숭고함을 강조하는 사실적이고 즉각적인 표현에 중점을 두는 반

ness)(2023.12.30.-2024.2.4./서소문성지역사박물관)에서도 선보인 바 있다. 면, 동시대 작가들은 이를 차용하되 모자(母子) 관계를 전복시키거나, 삶과 죽

제목명에 shape, shapes, form, forms을 함께 쓰고 있는데, 개념적 구조의 틀 음의 의미로서 그 경계에 집중하거나, 젠더, 인종, 민족, 문화적 맥락으로 확

안에서 현상과 함께 쓸 때는 forms가 적절할 듯하다. 장하는 등 시대와 담론에 따라 피에타를 새로운 의미로 바라보도록 한다. 이

후창 작가의 피에타는 전통적인 구도와 의미를 충실히 따르면서도 검은 흑연

<Shape and Phenomenon-Udumbara>에서는 부처의 얼굴 형상에서 나뭇 으로 형상화한 거대한 성모상과 찬란한 빛을 반사하는 그리스도의 형상을 극

가지가 뻗어나와 우담바라(優曇婆羅)를 상징하는 전구가 빛나고 있다. 실내 적으로 대비시킴으로써 피에타의 상징성과 정서를 새롭게 전환시킨다. 실제

에 전시되기도 하지만 야외 설치가 더 적절해 보이는 이유는 인간 세상의 다 로 모차르트 음악과 함께 회전하면서 반사되는 빛을 함께 감상해야 하는데 이

층적인 풍경을 배경 삼아 일상과 자연 속에 스며든 깨달음의 메시지가 보다 번에는 기회를 놓쳤는데, 그 누구보다도 왕성한 활동을 하는 작가이기에 다

명료하게 포착되어 불빛의 상징성이 더 자연스럽게 느껴지기 때문이다. 대부 시 만날 기회가 있으리라 기대한다. 이질적인 재료의 만남을 통해 새로운 감

분의 경우 정수리쪽에서 꽃이 피는 설정을 선택할 것인데 작가는 나뭇가지의 각적 체험을 유도하는 작가들의 작품에서는 공통적으로 발견하는 것은 희생

시작점을 목에 위치시켜 육체의 고통으로 연결시키면서 신성함을 강조했다 과 희망의 빛이 끊임없이 발산된다는 점이다. 세상을 바라보는 작가의 시선이

는 점이 특이하다고 할 수 있다. 특히 부처의 온전한 육신이 아닌 얼굴 형상 바로 이러리라 생각한다.

에서 피어난 우담바라로 인해 보는 이로 하여금 존재의 본질과 지각의 근원

31

31