Page 445 - Traité de chimie thérapeutique 6 Médicaments antitumoraux

P. 445

16. ANTHRACYCLINES UTILISEES EN THÉRAPEUTIQUE 401

10.2. CARDIOTOXICITÉ

10.2.1. Types de toxicité, mécanismes

Deux types de toxicité sont individualisés :

- une toxicité aiguë : elle survient dans les 48 heures suivant l'injection et est indépen-

dante de la dose. Elle se manifeste par des modifications du tracé électrocardiogra-

phique chez 30 % des sujets, par des troubles du rythme ou exceptionnellement par

des formes graves de myocardiopéricardites ;

une toxicité chronique : elle survient entre quelques jours et 8 mois après la dernière

injection. Elle est corrélée à la dose totale administrée et cumulative entre les diffé-

rentes anthracyclines. Les troubles les plus fréquents sont des troubles du rythme ou

une cardiomyopathie. L'évolution peut se faire vers une défaillance cardiaque con-

gestive ou une insuffisance cardiaque évolutive pouvant conduire à la mort du patient.

Des cas d'insuffisance cardiaque ont été également observés avec la présentation

liposomale de daunorubicine (DaunoXome) et de doxorubicine (Caelyx). L'évaluation

de la fonction cardiaque par la mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche

est recommandée dès que la dose cumulée excède 320 mg/m? (8 cures) et ensuite à

2

intervalle régulier tous les 160 mg/m (4 cures).

Le mécanisme de la cardiotoxicité des anthracyclines n'est pas parfaitement connu.

Il pourrait résulter de la formation de radicaux libres ("O,, "OH).

La cardiotoxicité des anthracyclines est augmentée par l'herceptine qui est utilisée

dans le traitement du cancer du sein métastasé {stade Ill).

Une étude réalisée sur des fractions cytosoliques de myocarde prélevé chez

l'Homme, a mis en évidence que l'augmentation de la concentration de doxorubicine

(de 25 à 50 puis 100 M) multiplie les taux de doxorubicinol par un facteur 2, 4 puis

13

62 et ceci aux dépens de la formation de l'aglycone, de sa forme réduite (C ) et de

la désoxyaglycone. Or il est établi que le doxorubicinol provoque une inactivation

irréversible de l'enzyme qui régule l'homéostasie du fer myocardique, l'aconi-

tase/IRP-I (iron regulatory protein-1) et c'est donc essentiellement ce métabolite qui

serait à l'origine de la cardiomyopathie chronique, tandis que la toxicité aiguë

résulterait de l'activité oxydante des aglycones ; celles-ci, moins polaires que la molé-

cule parent, pénètrent plus facilement dans les mitochondies où elles contribuent par

leur structure quinonique à la décomposition de H,O, en radicaux "OH et donc au

stress oxydatif.

10.2.2. Prévention de la cardiotoxicité

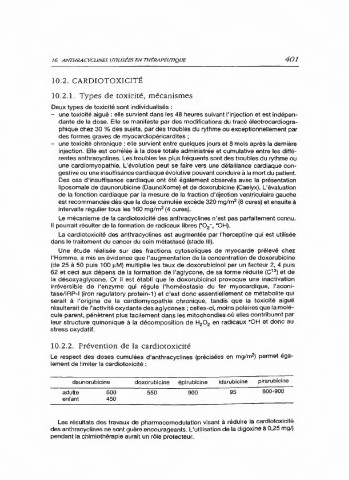

Le respect des doses cumulées d'anthracyclines (précisées en mg/m) permet éga-

lement de limiter la cardiotoxicité :

daunorubicine doxorubicine épirubicine idarubicine pirarubicine

adulte 600 550 900 95 600-900

enfant 450

Les résultats des travaux de pharmacomodulation visant à réduire la cardiotoxicité

des anthracyclines ne sont guère encourageants. L'utilisation de la digoxine à 0,25 mg/j

pendant la chimiothérapie aurait un rôle protecteur.