Page 41 - 전시가이드 2023년 09월 이북

P. 41

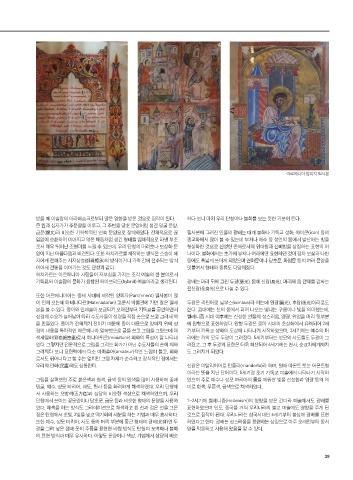

아르메니아 양피지 필사본

받을 때 이슬람의 아라베스크로부터 많은 영향을 받은 것으로 짐작이 된다. 하다 보니 마치 우리 단청이나 불화를 보는 듯한 기분이 든다.

큰 원과 십자가가 주문양을 이루고, 그 주변을 당초 문양처럼 생긴 덩굴 문양,

금문(錦文)과 비슷한 기하학적인 연속 문양으로 장식하였다. 전체적으로 끊 필사본에 그려진 인물의 광배는 대개 불화나 기독교 성화, 아이콘(icon) 등의

임없이 순환하며 이어지고 엮은 매듭처럼 생긴 형태를 입체적으로 파낸 부조 종교화에서 많이 볼 수 있는데 부처나 예수 등 성인의 몸에서 발산하는 빛을

로서 매우 뛰어난 조형미를 느낄 수 있는데, 우리 단청의 머리초나 보상화 문 형상화한 것으로 신성한 존재로서의 위대함과 신비함을 상징하는 표현의 하

양이 지닌 아름다움과 비견된다. 또한 하치카르를 제작하는 방식은 스승이 제 나이다. 불화에서는 초기에 부처나 여래에만 표현하던 것이 점차 보살과 나한

자에게 전해주는 사자상승(師資相承)의 방식이거나 가족 간에 전수되는 방식 등에도 폭넓게 쓰이게 되었으며 연화문이나 당초문, 화염문 등의 여러 문양을

이어서 전통을 이어가는 것도 단청과 같다. 덧붙여서 형태와 종류도 다양해졌다.

하치카르는 아르메니아 사람들이 자부심을 가지는 조각 예술의 한 분야로서

기독교와 이슬람의 문화가 융합된 하이브리드(hybrid) 예술이라고 생각된다. 광배는 머리 뒤에 그린 두광(頭光), 몸에 신광(身光), 머리와 몸 전체를 감싸는

전신광(全身光)으로 나눌 수 있다.

또한 아르메니아에는 중세 시대에 제작된 양피지(Parchment) 필사본이 많

이 전해 오는데 마테나다란(Matenadaran) 고문서 박물관에 가면 많은 필사 두광은 라틴어로 님부스(nimbus)라 하는데 원광(圓光), 후광(後光)이라고도

본을 볼 수 있다. 종이와 인쇄술이 보급되기 오래전부터 기독교를 공인하면서 한다. 고대에는 신의 몸에서 퍼져 나오는 빛나는 구름이나 빛을 의미했는데,

성경의 수요가 늘어남에 따라 수도사들이 성경을 직접 손으로 쓰고 그려서 책 헬레니즘 시대 이후에는 신성한 인물의 성스러움, 영광, 위엄을 머리 뒷부분

을 만들었다. 종이가 전해지기 전이기 때문에 종이 대용으로 양피지 위에 성 에 원형으로 표현하였다. 원형 두광은 로마 시대의 초상화에서 유래되어 2세

경의 내용을 독자적인 아르메니아 알파벳으로 글을 쓰고 그림을 그렸는데 채 기부터 기독교 성화의 도상에 나타나기 시작하였으며, 3세기에는 예수의 머

색세밀화(彩色細密畵)로서 미니아튀르(miniature) 회화의 특성이 잘 나타나 리에는 거의 모두 두광이 그려졌다. 5세기부터는 성모와 사도들도 두광이 그

있다. 그렇지만 전문적으로 그림을 그리는 화가가 아닌 수도사들의 손에 의해 려졌고, 그 후 두광의 표현은 더욱 확산되어 6세기에는 천사, 순교자에게까지

그려지다 보니 표현력에서 다소 아마추어(amateur)적인 느낌이 들고, 회화 도 그려지게 되었다.

로서도 뛰어나다고 할 수는 없지만 그림 자체가 순수하고 장식적인 점에서는

우리의 민화(民畵)와도 상통한다. 신광은 이탈리아어로 만돌라(mandorla)라 하며, 원래 아몬드 또는 아몬드형

이라는 뜻을 지닌 단어이다. 5세기경 초기 기독교 미술에서 나타나기 시작하

그림을 살펴보면 주로 붉은색과 청색, 금색 등의 원색을 많이 사용하여 꽃과 였으며 주로 예수나 성모 마리아의 몸을 에워싼 빛을 신성함과 영광 등의 의

덩굴, 예수, 성모 마리아, 사도, 천사 등을 화려하게 채색하였다. 우리 단청에 미로 흰색, 푸른색, 금색으로 채색하였다.

서 사용하는 오방색(五方色)과 상당히 비슷한 색상으로 채색하였으며, 우리

단청에서 쓰이는 꽃문양이나 당초문, 금문 등과 비슷한 형태의 문양을 사용하 1~2세기에 헬레니즘(Hellenism)의 영향을 받은 간다라 미술에서도 광배를

였다. 채색을 하는 방식도 그라데이션으로 채색하고 흰 선과 검은 선을 그은 표현하였으며 인도, 중국을 거쳐 우리나라의 불교 미술에도 영향을 주게 된

점은 단청에서 초빛, 2빛을 넣고 먹기화와 시분을 하는 기법과 매우 흡사하다. 것으로 짐작이 된다. 우리나라는 삼국시대인 6세기부터 불상에 광배를 표현

또한 예수, 성모 마리아, 사도 등의 머리 부분에 둥근 형태의 광배(光背)인 두 하였다고 한다. 광배는 성스러움을 표현하는 상징으로 아주 오래전부터 동서

광을 그려 넣은 점과 옷의 주름을 표현한 바림 방식도 단청의 포벽화나 불화 양을 막론하고 사용해 왔음을 알 수 있다.

의 표현 방식과 매우 유사하다. 이렇듯 문양이나 색상, 기법에서 상당히 비슷

39

39