Page 22 - 전시가이드 2020년 03월호 이북

P. 22

김재덕 컬럼

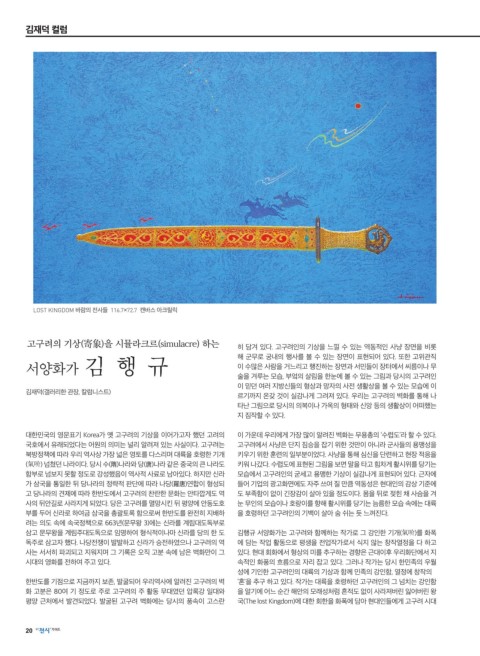

LOST KINGDOM 바람의 전사들 116.7×72.7 캔바스 아크릴릭

고구려의 기상(寄象)을 시뮬라크르(simulacre) 하는 히 담겨 있다. 고구려인의 기상을 느낄 수 있는 역동적인 사냥 장면을 비롯

서양화가 김 행 규 해 군무로 궁내의 행사를 볼 수 있는 장면이 표현되어 있다. 또한 고위관직

이 수많은 사람을 거느리고 행진하는 장면과 서민들이 장터에서 씨름이나 무

술을 겨루는 모습, 부엌의 살림을 한눈에 볼 수 있는 그림과 당시의 고구려인

이 믿던 여러 지방신들의 형상과 망자의 사전 생활상을 볼 수 있는 모습에 이

김재덕(갤러리한 관장, 칼럼니스트)

르기까지 온갖 것이 실감나게 그려져 있다. 우리는 고구려의 벽화를 통해 나

타난 그림으로 당시의 의복이나 가옥의 형태와 신앙 등의 생활상이 어떠했는

지 짐작할 수 있다.

대한민국의 영문표기 Korea가 옛 고구려의 기상을 이어가고자 했던 고려의 이 가운데 우리에게 가장 많이 알려진 벽화는 무용총의 ‘수렵도’라 할 수 있다.

국호에서 유래되었다는 어원의 의미는 널리 알려져 있는 사실이다. 고구려는 고구려에서 사냥은 단지 짐승을 잡기 위한 것만이 아니라 군사들의 용맹성을

북방정책에 따라 우리 역사상 가장 넓은 영토를 다스리며 대륙을 호령한 기개 키우기 위한 훈련의 일부분이었다. 사냥을 통해 심신을 단련하고 현장 적응을

(氣吤) 넘쳤던 나라이다. 당시 수(隋)나라와 당(唐)나라 같은 중국의 큰 나라도 키워 나갔다. 수렵도에 표현된 그림을 보면 말을 타고 힘차게 활시위를 당기는

함부로 넘보지 못할 정도로 강성했음이 역사적 사료로 남아있다. 하지만 신라 모습에서 고구려인의 굳세고 용맹한 기상이 실감나게 표현되어 있다. 근자에

가 삼국을 통일한 뒤 당나라의 정략적 판단에 따라 나당(羅唐)연합이 형성되 들어 기업의 광고화면에도 자주 쓰여 질 만큼 역동성은 현대인의 감상 기준에

고 당나라의 견제에 따라 한반도에서 고구려의 찬란한 문화는 안타깝게도 역 도 부족함이 없이 긴장감이 살아 있을 정도이다. 몸을 뒤로 젖힌 채 사슴을 겨

사의 뒤안길로 사라지게 되었다. 당은 고구려를 멸망시킨 뒤 평양에 안동도호 눈 무인의 모습이나 호랑이를 향해 활시위를 당기는 늠름한 모습 속에는 대륙

부를 두어 신라로 하여금 삼국을 총괄토록 함으로써 한반도를 완전히 지배하 을 호령하던 고구려인의 기백이 살아 숨 쉬는 듯 느껴진다.

려는 의도 속에 속국정책으로 663년(문무왕 3)에는 신라를 계림대도독부로

삼고 문무왕을 계림주대도독으로 임명하여 형식적이나마 신라를 당의 한 도 김행규 서양화가는 고구려와 함께하는 작가로 그 강인한 기개(氣吤)를 화폭

독주로 삼고자 했다. 나당전쟁이 발발하고 신라가 승전하였으나 고구려의 역 에 담는 작업 활동으로 평생을 전업작가로서 식지 않는 창작열정을 다 하고

사는 서서히 파괴되고 지워지며 그 기록은 오직 고분 속에 남은 벽화만이 그 있다. 현대 회화에서 형상의 미를 추구하는 경향은 근대이후 우리화단에서 지

시대의 영화를 전하여 주고 있다. 속적인 화풍의 흐름으로 자리 잡고 있다. 그러나 작가는 당시 한민족의 우월

성에 기인한 고구려인의 대륙의 기상과 함께 민족의 강인함, 열정에 창작의

한반도를 기점으로 지금까지 보존, 발굴되어 우리역사에 알려진 고구려의 벽 ‘혼’을 추구 하고 있다. 작가는 대륙을 호령하던 고구려인의 그 넘치는 강인함

화 고분은 80여 기 정도로 주로 고구려의 주 활동 무대였던 압록강 일대와 을 알기에 어느 순간 해안의 모래성처럼 흔적도 없이 사라져버린 잃어버린 왕

평양 근처에서 발견되었다. 발굴된 고구려 벽화에는 당시의 풍속이 고스란 국(The lost Kingdom)에 대한 회한을 화폭에 담아 현대인들에게 고구려 시대

20