Page 27 - 中国教育史

P. 27

ࡆັྐğGBOOEVP ࠆ౼۷؟ ॉሧਘ

新东方在线[www.koolearn.com]网络课堂课程配套讲义 中国教育史基础详解

师法,指汉初立博士或著名经学大师的经说,如果大师弟子对师说有所发展,能够形成一家之言,

被学术界和朝廷承认,便形成家法。“先有师法,而后能成一家之言。师法者,溯其源;家法者,衍其疏

也。”因此,西汉多论师法,东汉多论家法。师法演变成家法,表明学术在稳定中发展。

重视师法、家法是汉代经学教育的特点。汉代统治者利用师法家法的教规,保证法定经说的传授,

以求思想的统一。

3.经学会议与熹平石经

随着经学教育的发展,章句渐趋繁琐,因为学者既要严守师法,又要力争自立成家,在继承先师章

句的基础上极力扩充自己的经说内容,因此篇幅越来越长。而儒学繁琐化、宗派化的结果必然导致各家经

师对儒家经典解释的不统一。作为政治指导思想的儒学,内部思想的多元化必然会影响到政治思想的稳定,

因此,两汉皇帝往往召集著名学者对儒学进行讨论,以达到统一经学的目的。其中有两次重要的会议:

第一次,汉宣帝甘露元年(前 53 年)的石渠阁会议;

第二次,汉章帝建初四年(79 年)的白虎观会议,这次会议的讨论结果变成了《白虎通义》 。

为了统一经学教材,东汉熹平四年(175 年)在蔡邕等人的倡议下镌刻石经, 立于太学门外 称为熹

平石经。

熹平石经:汉太学所学教材是儒家经典,当时采用流行的隶书所记载的六经典籍。后随着儒家经典

的古文藏本的发现以及今古文学派之争的纷起,使经学本身趋于多元。官方为了避免因本经文字的不同而

造成纷争,为人所用,东汉熹平 4 年,蔡邕(yong)等奉命镌刻石经,在 46 块石碑上刻有《尚书》、《周

易》、《礼记》、《论语》、《春秋公羊传》等经的文字,作为太学的规范经学教材,史称“熹平石经”。

经学会议是为了提供经学研究和教育的规范思想,石经创立则是提供经学的规范教科书,旨在将教

育纳入政府所希望的轨道。

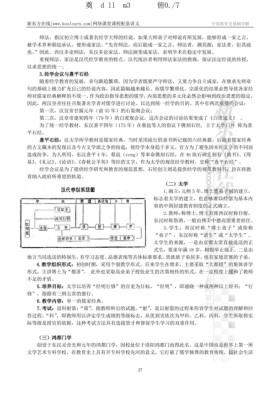

(二)太学

1.确立:元朔 5 年,博士置弟子制的建立,

标志着太学的建立,也意味着以经学为基本内

容的中国封建教育制度的正式确立。

2.教师:称博士,博士首席西汉时称仆射,

东汉时称祭酒,一般由博士中德高望重者担任。

3.学生:西汉时称“博士弟子”或简称

“弟子”,东汉时称“诸生”或“太学生”。

太学生的来源,一是由京都太常直接选送的正

式生,要求年满 18 岁,相貌举止端正。二是由

地方当局选送的特别生,有学习态度、品德表现等具体标准要求。贵族族子弟居多,也有家境贫寒的子弟。

4.教学组织形式:初创时期,采用个别教学形式。后来学生在增多,主要采取“大都授”的集体讲学

形式,主讲博士为“都讲”。 此外也采取高业弟子授低业生的次第相传的形式,在一定程度上缓和了教师

不足的矛盾。

5.培养目标:太学以培养“经明行修”的官吏为目标,“经明”,即通晓一种或两种以上经书;“行

修”,指据有三纲五常的德行。

6.教学内容:单一的儒家经典。

7.考试:设科射策:“策”,指教师所出的试题。“射”,是以射箭的过程来形容学生对试题的理解和回

答过程。“科”,即教师用以评定学生成绩的等级标志,从优到劣依次为甲科、乙科,丙科,学生所取得实

际等级是授官的依据,这种考试方法具有选拔贤才和督促学生学习的双重作用。

(三)鸿都门学

创设于东汉灵帝光和元年的鸿都门学,因校址位于洛阳鸿都门而得此名。这是中国也是世界上第一所

文学艺术专科学校,在教育史上具有开专科学校先河的意义。它打破了儒学独尊的教育传统,以社会生活

27